Lilienrevolte gegen den Tod |

|

|

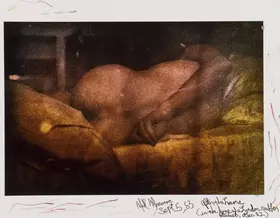

| Mark Morrisroe After the Laone (In the Home of a London Rubber Fetishist, Dec 82), 1982 C-Print von Sandwich-Negativ, bearbeitet mit Retuschefarben und Marker, 39.5 x 50.6 cm © Nachlass Mark Morrisroe (Sammlung Ringier) im Fotomuseum Winterthur |

||

Mark Morrisroes intime Memoiren der elften Stunde im Fotomuseum Winterthur

Von Sabine Matthes

Als junger Stricher bekam Mark Morrisroe (1959-1989) von einem Freier eine Kugel in den Rücken. Sie blieb dicht an der Wirbelsäule stecken, hätte ihn um ein Haar an den Rollstuhl gefesselt und verursachte ein bleibendes Hinken. Die morbide erotische Spannung einer solch prekären Balance zwischen Hingabe und Verletzlichkeit, Risiko, Schmerz und Leidenschaft, Intensität, Vergänglichkeit, Krankheit und Tod scheint Morrisroes ganzes Werk zu durchschimmern. In glamouröser Eleganz und billigem Fummel changiert es zwischen exhibitionistischem Übermut und melancholischer Unnahbarkeit. Sowohl in seinen variierenden Selbstinszenierungen, mit denen er sich immer neu erfinden und seinen eigenen Mythos kreiieren wollte, als auch in den Rollenspielen seiner Fotos und Filme. Getreu Oscar Wildes Motto »Seines eigenen Lebens Zuschauer zu werden bedeutet, (...) den Leiden des Lebens zu entrinnen.« stürzte sich Morrisroe mit der selben Lust am Spiel und der Verwandlung in den Darkroom homoerotischen Begehrens, wie in die Dunkelkammer seiner fotografischen Umsetzungen. Sein visuelles Tagebuch ist intimes Melodram und Zeitzeugnis einer schwulen Bostoner und New Yorker Subkultur, die, seit Beginn der Aids-Epidemie Mitte der 1980er Jahre, in der elften Stunde ihrer Krankheit mit einem Tanz auf dem Vulkan gegen das Verlöschen ankämpfte. Zwischen dem frühen Polaroid Akt »Sweet 16: Little Me as a Child Prostitute« und seinen letzten Selbstportraits, auf einer Matratze schutzlos und nackt dem gleißenden Sonnenlicht und dem nahenden Tod ausgesetzt, gibt es ein faszinierendes Werk zu entdecken.

Nan Goldin, Künstlerfreundin aus Bostoner Tagen, in deren Schatten Morrisroe bislang stand, erinnert sich: »Mark war ein Aussenseiter in jeder Hinsicht – sexuell, gesellschaftlich und künstlerisch ...«. So ist die romantisierende Ästhetik seiner Sandwich-Prints dem Piktorialismus eines Alfred Stieglitz näher, als der Anti-Sentimentalität der 1980er Jahre. Morrisroe kopierte dafür seine Farbnegative auf Schwarz-Weiss-Film, belichtete beide Negative übereinander und erzielte damit eine gedämpfte, samtene Farbigkeit, satte, dunkle Partien und ein grobes Korn. Der verführerische Manierismus dieser Akte, Portraits, Stilleben und Stadtlandschaften wird durch die expressive Improvisation zarter Retuschestriche und ungestümer Beschriftungs-Graffitis am weißen Bildrand kontrastiert. Halluzinatorisch wirken diese Bilder, wie geisterhafte Erscheinungen einer spiritistischen Sitzung. Bildgewordener Duft verblühender Lilien. Schnappschüsse eines Schwebezustands, unentschlossen zwischen An- und Abwesenheit, Traum und Wirklichkeit, Leben und Tod: Stephen träumt von Jeanne; ein knorriges Stück Treibholz schwebt im Sand von Coney Island, wie die Fata Morgana eines geborstenen Segelschiffs über der Glut einer endlosen Wüste; am Himmel, der so fließend und verschwommen wirkt, wie das Innere eines Körpers ohne Organe, zieht die Silhouette eine Pelikans vorüber.

»Damit die Geister erscheinen, die Ektoplasmen ausströmen, die UFOs landen können, muss es dunkel sein. Erst wenn das Licht weg ist, sind die unangemeldeten Besucher frei, in der Luft herumzufliegen wie verschüttete Milch.« (Mark Alice Durant) Der auf dem Bett liegende Rückenakt mit dem verrenkten Arm, »In the Home of a London Rubber Fetishist« (1982), ist in Sepia, Purpur und Gold getränkt und könnte einem Polizeiarchiv perverser Verbrechen des 19.Jahrhunderts entstammen. Die Misshandlungen finden ihre Fortsetzung in betont unsauberen Abzügen voller zufälliger Kratzer und Stäubchen. Nach seiner HIV-Diagnose und den immer häufiger werdenden Krankenhausaufenthalten, wo er sich jeweils im Badezimmer eine Dunkelkammer einrichtete, widmete sich Morrisroe seinen Fotogrammen, für die er weder Kamera noch Modell benötigte. Als Negativ dienten ihm mehrere übereinander kopierte Bildmotive, Alltagsgegenstände, Röntgenbilder des eigenen Körpers, alte Pornohefte, Comicstrips und Werbeanzeigen, die zu psychedelisch fiebrig bunten Abstraktionen verschmelzen. Es sind pulsierende Wärmebilder von Körpern zwischen orgiastischer Sexualität und Verlöschen.

Mark Morrisroe ist auch Teil einer erweiterten Familie von schwulen Künstlern, von Kenneth Anger in den 1940er und 1950er Jahren, über Andy Warhol, Jack Smith und John Waters in den 1960er und 1970er Jahren, bis zu Leigh Bowery in den 1980er Jahren. Morrisroe meinte, dass er zum Filmemachen angeregt wurde durch Waters` Pink Flamingos (1972), in dessen berühmt-berüchtigter Schlusszene Divine als »obszönste Person der Welt« genüsslich grinsend einen Hundehaufen verzehrt. Als seine Wahl für den Time’s Mann des Jahres schlug Waters den Arzt vor, »who actually saw Ronald Reagan`s asshole.« Kein Wunder, daß Waters selbst von William Burroughs zum »pope of trash« gekrönt wurde. Auch Morrisroes drei erhaltene Super-8-Filme sind ein Bekenntnis zum Niederen. In seinen kürzlich erschienenen »Role Models« schreibt John Waters: »Ich sehnte mich nach einem schlechten Einfluß und, Junge, Tennessee (Williams) war ein schlechter Einfluß im besten Sinne des Wortes: fröhlich, beunruhigend, sexuell verwirrend und gefährlich komisch ... in seinem Werk waren sexuelle Ambivalenz und Verwirrung immer als attraktiv und aufregend dargestellt.« Morrisroe verehrte Tennessee Williams ebenso. Sein zweiter Film Hello from Bertha (1983), ein Trash-Drag-Drama, beruht auf Williams`gleichnamigen Einakter von 1946 über eine sterbende, verarmte Prostituierte in einem billigen Bordell. Und wieder wird das Bett für Morrisroe zur Bühne, wenn er sich spärlich bekleidet in dunkler Perücke und weissem Bustier als Bertha in seinem Elend wälzt. Sein Freund Stephen Tashjian, mit dem er bereits als schrilles Drag Duo »The Clam Twins« performte, und der allgemein bekannt als Tabboo! in Underground-Drag-Treffs wie dem Pyramid Club im New Yorker East Village auftrat, mimt Goldie, die Wirtin des Hauses. Eine junge Prostituierte namens Lena wird, als spanische Zigeunerin gekleidet, von Jonathan (Jack) Pierson gespielt, Morrisroes erster grosser Liebe, der, wie Tashjian, auch auf vielen seiner Fotos zu sehen ist. Die düstere Intimität wird in dem grausameren Nymph-O-Maniac (1984) zur aggresiven Postpunkversion eines Horror-Porn-Homemovies. Den dekadenten Eskapaden einer überglamourösen Pia Howard bereiten zwei Masken tragende Schlägertypen ein gewalttätiges Ende und übergeben sich.

Für sein, trotz der kurzen Schaffenszeit, erstaunliches Output fotografischer und filmischer Experimente setzte Morrisroe testamentarisch Pat Hearn als Erbin und Nachlassverwalterin ein. Sie gehörte zum Kreis der Bostoner Gruppe um Nan Goldin, David Armstrong, Philip-Lorca diCorcia, Shellburne Thurber, Mark Morrisroe, Gail Thacker, Stephen Tashjian und Jack Pierson, deren tabubrechende Darstellung von Intimität den Vorbildern von Diane Arbus und Larry Clark zu folgen scheint. Pat Hearn war auch als Galeristin in New York Morrisroes wichtige Förderin und enge Vertraute in künstlerischen Belangen. Hearn, Nan Goldin, Morrisroe und andere wurden Teil einer vibrierenden New Yorker East-Village-Gemeinde. Bald aber wurde Aids zu einer tödlichen Tatsache und Beerdigungen so alltäglich wie Vernissagen. Schwule Aktivisten protestierten mit ACT UP und Silence=Death gegen die Stigmatisierung, Drag Queens duellierten sich mit Voguing ins Delirium, die Skyline von Manhattan erlosch zum Aids Awareness Day für 15 Minuten, und Nan Goldin kuratierte 1989 die legendäre Ausstellung »Witnesses: Against Our Vanishing« im Andenken an ihre an Aids erkrankten oder gestorbenen Freunde – unter anderen mit Bildern von Morrisroe. Nach dem Tod von Pat Hearn und ihrem Mann wurde Morrisroes vielseitiges Werk 2004 von der Sammlung Ringier erworben und seit 2006 im Fotomuseum Winterthur deponiert, wo es als erste grosse Übersichtsschau bis 13.2.2011 ausgestellt ist und in einer umfangreichen Monografie zusammengefasst wurde.

Bis 13.Februar 2011 Fotomuseum Winterthur, Schweiz, danach Artists Space, New York und Villa Stuck, München