Aus der Zeit gefallen |

|

|

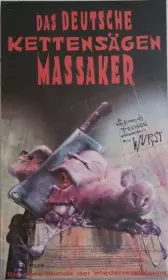

| Schlechter Witz aus alten Zeiten oder heute noch relevant? Plakat zu Christoph Schlingesiefs DAS DEUTSCHE KETTENSÄGENMASSAKER, 1990 (Foto: Axel Timo Purr) | ||

Es kommt einer Aufnahme in den künstlerischen Pantheon gleich: mit der Christoph Schlingensief-Retrospektive im New Yorker PS1, einer Expositur des Museum of Modern Art, dürfte Schlingesiefs zweifelhafter Ruf nun auch im anglophonen Kunstbetrieb einer lineareren Sichtweise weichen. Doch die Ausstellung zeigt vor allem auch, dass Schlingensiefs Wurzeln und sein Selbstverständnis im Neuen Deutschen Film begründet liegen – eine nicht nur positive Erkenntnis.

Von Axel Timo Purr

»Ich sehe mich in der Tradition des Neuen Deutschen Films. Der ist mal angetreten mit dem Vorsatz, Filme zu machen, innovativ zu sein, aber dann wurde er wehleidig. Der Autor ruft mea culpa, und die Kritiker nicken. Trotzdem sehe ich mich in dieser Tradition, aber ich glaube, dass meine einzige Berechtigung im Moment in der Drastik liegt: 75 Minuten mit der Faust auf die Leinwand.«

(Christoph Schlingensief im filmischen Interview mit Frieder Schlaich, 2004)

Noch kurz vor seinem Tod 2010 bestand Christoph Schlingensief darauf, dass er eigentlich sein ganzes Leben lang Filme gemacht habe. Obwohl zu diesem Zeitpunkt sein letzter offizieller filmischer Beitrag bereits 20 Jahre zurück lag und Schlingensiefs Kommentare immer auch im Kontext einer rabiaten Abwehr gegen jedwede Vereinnahmung gelesen werden müssen, genügt schon ein schneller Rundgang durch eine Retrospektive von Schlingensiefs Gesamtwerk um zu ahnen, was Schlingensief damit meint. Doch von Anfang an.

Christoph Schlingensief drehte bereits mit acht Jahren seine ersten Super8-Filme und wie für seine Altersklasse und vor allem seinen Jahrgang nicht anders zu erwarten, waren es vor allem Familienmitglieder und Freunde, die dort Aufnahme fanden. Mit der Gründung eines Filmclubs nahmen die Super8-Filme zunehmend filmästhetische Elemente auf, die dann zwischen 1984 und 1987 verstärkt in vier ersten Langfilmen variiert wurden, etwa der mit einer jungen Tilda Swinton und Udo Kier

besetzte Egomania – Insel ohne Hoffnung.

Schlingensief sammelte in der Folge Mainstream-Erfahrungen als Aufnahmeleiter der Lindenstrasse und Produzent eines Fernsehspiels für das ZDF, um schließlich mit der deutlich provokanteren Deutschlandtrilogie erstmals einem größeren Publikum bekannt zu werden. Wie sich

Schlingensief hier Wendepunkten deutscher Geschichte im 20. Jahrhundert annimmt, ist zumindest inhaltlich auch heute noch ein großer, provokanter Spass, der durch die Einraum-Präsentation im PS1 eine überraschend wuchtige Synchronizität erlebt und an christliche Triptychen erinnert. 100 Jahre Adolf Hitler – Die letzte Stunde im Führerbunker, der erste Teil der Trilogie,

wurde innerhalb von 16 Stunden in einem ehemaligen Bunker des 2. Weltkriegs gedreht, nach Egomania erneut mit Udo Kier in der Hauptrolle. Wie singulär und wild dieses filmische Gedankenspiel um Intrigen, Drogen, Inzest, Machtmissbrauch und Selbstmord auch heute noch ist, ließe sich allerdings noch deutlicher zeigen, wenn auf einem kleinen Screen Oliver Hirschbiegels der

themenverwandte Untergang projiziert werden würde.

Dem zweiten historischen Wendepunkt, dem sich Schlingensief in seine Trilogie annahm, war die deutsche Wiedervereinigung. Sein 1990 fertiggestelltes Das deutsche Kettensägenmassaker war natürlich auch Anspielung auf Tobe

Hoopers legendäres The Texas Chainsaw Massacre, beschäftigte sich aber im Kern mit historischem Material, das im Rückblick überraschender nicht hätte sein können. Der Film konzentriert sich auf die ersten Stunden der Wiedervereinigung und porträtiert eine westdeutsche Metzgerfamilie, die eine größere Anzahl enthusiastischer Ostbürger tötet, um sie zu Würsten verarbeiten. Die

politische Aussage der »Einverleibung« eines politischen Systems liegt fast ein wenig zu offensichtlich auf der Hand, aber schließlich wartete Schlingensief noch mit einem dritten, subtilerenTeil auf, der sich den Folgen dieses Handelns widmete, der aufkeimenden Neonazi-Bewegung in der ehemaligen DDR. Doch ähnlich wie im Vorgängerfilm weist Schlingensief auch in Terror 2000 –

Intensivstation Deutschland über die Grenzen hinaus, in diesem Fall durch Referenzen auf Alan Parkers Missisipi Burning.

Wie sehr sich Christoph Schlingensief als Teil des Neuen Deutschen Films sah, wird vor allem in Schlingensiefs letztem – offiziellen Film – sichtbar. Zwar sind die Die 120 Tage von Bottrop (1997) auch eine Hommage an den von ihm verehrten Rainer Werner Fassbinder, doch im Grunde will Schlingensief vor allem einen grotesken Abschied vom Neuen Deutschen Film nehmen, der zugleich Hommage und Parodie ist: ein untalentierter Regisseur versammelt die letzten Überlebenden von Fassbinders Crew ums sich, um ein Remake von Pasolinis Die 120 Tage von Sodom zu drehen.

Dass die Die 120 Tage von Bottrop auch ein Abschied von Schlingensiefs eigenem Filmschaffen war, dürfte damals kaum wahrgenommen worden sein, mehr noch als Schlingensief auf anderen künstlerischen Ebenen weiterproduziert hat. Doch gerade dieses »Spätwerk« im Anschluss an die Filme zu sehen, lässt einen stutzen. Die z. T. kaum erträglichen Selbstdarstellungen, spätpubertären Verballhornungen und aufgesetzten politischen Eskapaden scheinen nicht nur wegen ihres vermeintlich politischen Bezugs schon heute aus der Zeit gefallen. Die Filme brüskieren und amüsieren durch ihren wilden, »spätmodernen« Genre-Remix hingegen immer noch, sie lassen jedoch auch ahnen, was an Potential verloren gegangen ist, indem sich Schlingensief einer filmischen Weiterentwicklung verweigert hat. Vor allem, wenn man nur ein paar Räume weitergeht und auf Halil Alinderes großartigen, wilden, radikalen, politischen Film WONDERLAND trifft, neben dem Schlingensiefs filmische Werke inzwischen wie ein schlechter Witz aus alten Zeiten wirken.

Die Christoph Schlingensief-Retrospektive ist noch bis zum 31.8.2014 im MoMA PS1 in New York zu sehen; weitere Infos auf den Webseiten des PS1.