American Hardcore

| USA 2006 · 100 min. Regie: Paul Rachman Drehbuch: Steven Blush Kamera: Paul Rachman Schnitt: Paul Rachman |

|

|

Die beste Musik für die schlechte Welt

Der Dokumentarfilm American Hardcore erinnert an eine Jugendkultur, die auch mal etwas ernst meinte

Untergrund oder Mainstream, Glaubwürdigkeit oder kommerzieller Ausverkaufdas sind Kategorien, über die man heute eher lächelt. Zu oft hat man gesehen, dass sich besonders gut verkauft, was das Label Subversion trägt. So war auch der rebellische Punk Anfang der Achtziger zu einer inhaltsleeren Mode geworden. Doch Punk bekam ein zweites, relativ unbekanntes Leben: Hardcore Punk. Das sollte heißen: Zurück zum Kern der Sache, zurück zu Wut und Aggression, zurück in den Untergrundohne Einfluss von Medien und Musikindustrie. So sehen das die Protagonisten von damals, die Paul Rachman in seinem Dokumentarfilm American Hardcore – Die Geschichte des American Punk Rock 1980 – 1986 zu Wort kommen lässt.

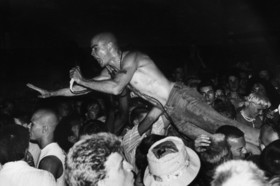

Rachman zeigt darin eher konventionell mit Interviewausschnitten und Konzertaufnahmen die Anfangsjahre der Bewegung, die sich rasend schnell von der Westküste der USA über den ganzen Kontinent ausbreitete. Alle meinten, es sei Morgen in Amerika, jemand habe sagen müssen, es sei verdammt noch mal Mitternacht, erklärt Vic Bondy, früher Sänger der Articles of Faith. Reagan wurde neuer US-Präsident. Man machte es sich gemütlich in God’s own country, tanzte zu Disco-Musik und freute sich über Heim, Familie, Gott und Vaterland. In dieser bleiernen Zeit spielten auf einmal ein paar Jugendliche aus dem weißen Mittelstand schnellere und härtere Musik als je zuvor. Musikalisches Können war egal, es ging um Intensität und Energie, um den direkten Ausdruck von Wut. Die Sänger sprangen wie Derwische auf der Bühne und brüllten Parolen. Der Tanzstil im Publikum, der Slam-Dance, erreichte ein neues Level an Brutalität. Als ob man damit den Straßenkampf proben wollte. Viele der frühen Hardcore-Songs wirken heute naiv, voller Phrasen und doch kann man in den rohen, verwackelten Live-Mitschnitten, die Rachman in VHS- oder Super-8-Privatbeständen aufgestöbert hat, erahnen, wie mitreißend diese tobende Menge gewesen sein muss und wie sehr heute all das Gehüpfe auf den großen Festivals Zitat ist.

Musik hieß Angriff. Man war anti, gegen Bullen und Staat. Doch anders als der Punk, der bald vor dem Ist-Zustand resignierte und seine No future-Parolen allzu wörtlich nahm, hatte Hardcore immer utopische Momente. Gründe deinen eigenen Stamm, deinen eigenen Tribe mit deinen eigenen Werten! Hardcore wollte immer mehr als nur Musik sein, so einer der beliebtesten Slogans. Man war sich zumindest darin einig, antifaschistisch und antikapitalistisch zu sein. Ob man unbedingt abstinent, Straight Edge, leben musste, wurde bald zum Glaubenskrieg. Vertriebswege gab es zu Anfangszeiten nicht. Wer eine Platte veröffentlichen wollte, musste alles selbst machen. Kleine Labels wie SST oder Dischord entstanden, hunderte Fanzines wurden gegründet. Rachman kommentiert all diese Vorgänge in seinem Film nicht. Den Kommentar übernehmen seine Interviewpartner, die auch heute noch, mit zwanzig Jahren Abstand, erstaunt darüber wirken, was ein paar Jugendliche in Eigenregie lostreten konntenund sie erzählen gerne und viel und teilweise sehr witzig davon.

Das Ende des Hardcore wird von Rachman bereits auf 1986 datiert, auf den letzten Auftritt der Band Black Flag. Vielen Aktiven war das Umfeld zu gewalttätig geworden oder sie waren enttäuscht von Reagans Wiederwahl, so erzählen sie vor der Kamera. Und irgendwann wollte man vielleicht auch mehr als drei Akkorde spielen, was die Puristen rigoros ablehnten. Wichtige Bands der ersten Stunde lösten sich auf, andere experimentierten mit neuen musikalischen Einflüssen, aus dem Heavy Metal, aber auch aus dem Reggae oder Jazz, und wechselten zu großen Plattenfirmen, die endgültig das Marktpotential dieser Musik erkannt hatten. Für den harten Kern war das natürlich Ausverkauf. Natürlich war Hardcore so schnell doch nicht tot, er war immer noch gut, nur irgendwann wurde er anders.

Anfang der Neunziger erreichte Hardcore den Mainstream. Vielleicht lag dieser Erfolg an den paar Videos, die auf MTV gezeigt wurden, sicher aber auch am Siegeszug einer anderen Jugendkultur, die dem Hardcore nahe stand: dem Skateboarden. Praktischerweise konnte man den passenden Sound zum Sport gleich mitverkaufen, dazu auch noch das richtige Outfit: Jeans, Converse-Schuhe und Kapuzenpullis. Es ging jetzt vor allem um Party und Spaß. Auf einmal kamen Witz und Ironie hinzu. Etwas, das Hardcore nie kannte. Man gab sich zu dieser Zeit in Puristenkreisen lieber besonders militant und zerstörte viele Gemeinsamkeiten, indem man mit quasi-religiösen Dogmen den richtigen Lebensstil und die richtige Einstellung vorschreiben wollte. Für viele war das unerträglich, war doch der ursprüngliche, gemeinsame Nenner: Denke für dich selbst! Man nannte sich dann häufig, ganz undogmatisch, lieber wieder Punk.

Kurze Zeit später kam Grunge und setzte mit subkulturellen Versatzstücken Millionen um. Ironischerweise wurden die Grundlagen dafür unter anderem auf dem einstigen Hardcore-Plattenlabel SST gelegt, als man sich Mitte der Achtziger öffnete für neue musikalische Experimente. »Here we are now, entertain us«, sangen Nirvana Anfang der Neunziger, vielleicht voller Ironie, und danach glaubte das eine ganze Generation. Der Begriff Hardcore wird heute inflationär gebraucht: im Heavy Metal, im Rap, im Techno, von Skatern und Snowboardern, bei Online-Gamern, immer und überall. Alles ist Hardcore, wenn es sich besonders cool geben will. Eine Bezeichnung ohne Inhalt und Geschichte. In der erfolgreichen Videospielreihe Tony Hawk Skateboarding läuft im Hintergrund Hardcore der ersten Stunde: Black Flag, Dead Kennedys, 7 Seconds und Circle Jerks. Es sind nur ein paar Songs unter vielen anderen. Ein netter Soundtrack, weiter nichts.