Reflection in a Dead Diamond

Reflet dans un diamant mort

| Belgien/L/F · 87 min. Regie: Hélène Cattet, Bruno Forzan Drehbuch: Hélène Cattet, Bruno Forzan Kamera: Manuel Dacosse Darsteller: Fabio Testi, Yannick Renier, Koen De Bouw, Maria de Medeiros, Céline Camara u.a. |

|

|

| Schönheit und Exzess | ||

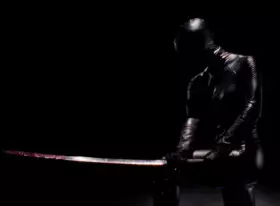

| (Foto: Cattet-Forzani/75.Berlinale Press Service) | ||

Die 1001 Masken des Kinos

Hélène Cattet und Bruno Forzani melden sich zurück: Ihr erster Film seit acht Jahren belebt den Berlinale Wettbewerb mit einer lustvollen Zelebration des Euro-Crime-Genres.

Schon wieder derselbe Film könnte man sagen: Auch zum vierten Mal widmet sich das französische Regiegespann dem italienischen B-Film der 60er- und 70er-Jahre, schon wieder adaptieren sie diesen Stil auf megalomane Weise, reduzieren ihn auf seine Form, seine Schönheit, seinen Exzess. Nach den Ausflügen ins Giallo-Genre (Amer und L’étrange couleur des larmes de ton corps) und in den Spaghetti-Western (Laissez bronzer les cadavres) widmen sie sich nun dem Agenten-Film, den europäischen Persiflagen der James-Bond-Abenteuer. Ist man mit dem Stil der beiden bereits vertraut, bewegt man sich von Beginn an auf bekanntem Terrain. Die Montage beherrscht den gesamten Film, weigert sich, eine erkennbare Dramaturgie einzuführen, verwebt lieber 90 Minuten lang psychedelische, ins exzessive stilisierte Choreografien und Einzelmomente.

Eine Handlung ist dabei nur schwer auszumachen, es geht (oberflächlich) um den gealterten Ex-Spion John (Fabio Testi), der in einem Luxushotel an der Côte d’Azur Erinnerungen an seine vergangenen Heldentaten nachhängt. Fiktion und Realität werden sich vermischen, es gibt Film im Film im Film im Film, bis man – zumindest bis kurz vor Schluss – überhaupt nichts mehr versteht.

Eine reine Freude ist das, eine pure Konzentration der Bilder, eine Feier der Ästhetik dieses vergangenen Kino-Zeitalters.

Wie bereits in Amer die Trademarks des Giallos bis zum Gehtnichtmehr ausgewalzt wurden, den Film dominierten und von jeglicher Nachvollziehbarkeit oder Plotgebundenheit befreiten, sind es nun die comichaften Highlights des Agentenfilms, die ins Zentrum rücken: Absurde Gadgets (ein Ring, der Wände durchsichtig macht, eine Zigarre, die als Zielfernrohr dient) und ins

Lächerliche überhöhte Schurken, die wiederum ihre eigenen Besonderheiten und Merkmale aufweisen.

Darum dreht sich der gesamte Film, inszeniert sie mit einer Hingabe und Lust, wie man es im zeitgenössischen Genre-Kino nur selten zu Gesicht bekommt.

Wo die Kollegen im Geiste zumeist die Postmoderne bemühen, den alten Stil, die geliebte Ästhetik in die Moderne retten wollen, mit zeitgenössischen Themen anreichern, und so doch nur das Alte im Neuen evozieren, verschreiben sich

Cattet/ Forzani kompromisslos der alten Zeit.

Was zunächst furchtbar nostalgisch klingt, nimmt sehr schnell Abstand von einem banalen Sehnen nach alten Kinotagen, nach einer Zeit, die unwiederbringlich passé ist. (Tarantino beispielsweise ist ja mittlerweile sehr gut in diesem Hinterherhecheln.)

Stattdessen erfreut sich dieser Film an der Ästhetik, an der Atmosphäre, am Pop jener Filmepoche. Einen Stil zu reproduzieren, dafür muss man sich nicht schämen, gerade wenn man

es so offensichtlich, so freimütig und stolz vollzieht wie hier geschehen.

Beinahe infantil stilvoll mutet Reflet dans un diamant mort (um den wunderbaren Titel zu wiederholen, an sich schon eine großartige Spielart dieser Form des Genre-Films) dabei an, jede einzelne Szene ist inszeniert wie das grande finale. Keinen hinführenden Szenenaufbau gibt es, stattdessen einen steten Übergang vom einen Moment zum nächsten, von Zeitebene zu Zeitebene, von Setpiece zu Setpiece. Kostüme werden umgedreht, um die Farbe zu wechseln, alles

gleitet ineinander über, es gibt keinen Stillstand, höchstens ein paar Momente des Innehaltens, bevor der nächste Exzess geschieht. Das ist ein Kino der tausend Masken, auch ganz buchstäblich; die Antagonistin besitzt mehrere Gesichter, reißt sie sich im Kampf in Fetzen vom Kopf, stets kommt ein neuer Mensch hervor, eine neue Schicht.

Man kann das zu simpel finden, sich über die offensichtlichen Persiflagen ärgern, es altbacken nennen, sich am ständig präsenten Flirt mit dem

Trash stören.

Doch diese Argumente greifen bei jedem Film des Duos, es ist die altbekannte Style-over-Substance Debatte. Ein nerviger Diskurs, der den Film beständig auf die Ebene des Objektiven zu zwingen versucht, der Inhalt über Form stellt, und letzterer erst gar nicht zugesteht, selbst Inhalt zu werden.

Nun ist dieses akute Beispiel sicherlich nicht der Fels in der Brandung des Formfilms, dafür ist er zu leichtherzig, zu selbstverliebt und -referentiell. Zwar gibt es hier und da ein paar Bezugspunkte zum Feminismus/ dem schwierigen Frauenbild in Agentenfilmen, diese werden aber nicht herausgearbeitet, sind vielmehr selbstverständlich, um etwaige (reine) Inhaltsdebatten abzublocken, zu betonen, dass das alte Weltbild nicht gleich mit übernommen wird. Organisch werden

diese Modernisierungen eingewoben, positionieren sich völlig natürlich im Fluss dieses schönen Films, der die ungehemmte Lust am Kino, an all seinen Versatzstücken repräsentiert; der Oper, dem Comic, den Modemagazinen, der Innenarchitektur, dem Schauspiel, der Malerei etc. pp.

Es ist ein wunderbares Ergehen in sich Selbst, gelebte Kinogeschichte sozusagen. Ob der Film selbst Teil der selbigen wird, ist wohl zu bezweifeln. Viel mehr nimmt er eine der komfortabelsten

und seltensten Positionen ein: Er wird zum Nebencharakter in seiner eigenen Geschichte.