Kopf und Macher des Aufbruchs |

|

|

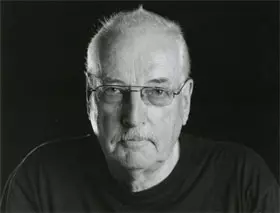

| Hinterlässt einen Schrank voller unrealisierter Projekte: Peter Schamoni |

||

Kunst ist nicht nur Unterhaltung: Der Filmemacher Peter Schamoni ist tot

Das Geheimnis der Kreativität war vielleicht das Sujet, das das Werk von Peter Schamoni am ehesten zusammenhielt. Das gilt nicht nur für die Künstlerportraits in der späteren Arbeitsphase des Film-Regisseurs, es gilt schon für seine Anfangszeit. Es war das München der 60er Jahre, mit dem Schamonis Name verbunden bleiben wird: Jene »Weltstadt mit Herz« in der Schwabing einmal mehr für Lebenslust stand, und deren heitere Liberalität in die Olympischen Spiele von 1972 mündete. Aber hier gärte auch die Studentenrevolte, wie sonst nur in Frankfurt und Berlin, hier lebten und arbeiteten Fassbinder, Straub und Kluge, der junge Herzog und der junge Wenders.

Schamoni wurde 1934 als zweitältester Sohn in eine Berliner Künstler- und Intellektuellenfamilie hineingeboren – der Vater war Filmwissenschaftler, die Onkel Maler und Theologen, die vier Brüder wurden sämtlich Autorenfilmer und Kameramänner. In den schönen Memoirenband »Meine Schamonis« hat Schamonis Mutter Maria, eine Cutterin und Drehbuchautorin, das überaus Kreativität anregende Klima dieses Elternhauses und der Kindheit, die nach dem Soldatentod des Vaters in Westfalen weiterging, beschrieben. Peter erscheint schon hier unter den vier Söhnen als der ebenso pragmatische, wie vielseitige Macher neben dem genialisch-versponnenen Jüngsten Ulrich und den weniger begabten Victor und Thomas. Er ging dann bereits Mitte der 50er zum Studium an die Isar, bekam Schauspielunterricht und Regieassistenzen am Theater. 1957 fuhr er nach Moskau und drehte seinen ersten Dokumentarfilm, Moskau 57 über die Weltjugendspiele. Und so, mit klugen Provokationen, ging es weiter: Brutalität in Stein hieß 1959 die Gemeinschaftsarbeit mit Alexander Kluge – ein Kinomanifest für ein neues deutsche Kino. Dem folgte 1962 das Manifest auf Papier: Schamoni gehörte in Oberhausen 1962 zu den Unterzeichnern des Gründungsdokuments des deutschen Filmaufbruchs, der »Papas Kino« den Kampf ansagte. Sein Spielfilmdebüt Schonzeit für Füchse beglaubigte dies 1966 praktisch, und holte drei Bundesfilmpreise und einen Silbernen Bären der Berlinale für »Beste Regie«. Wie Kluge war Schamoni eher Kopf als Herz des Aufbruchs, zu vielfältig in seinen Interessen, zu neugierig, um dauerhaft nur Regie zu führen, zu nüchtern für Spinnerei und Esoterik, ein bürgerlicher Vordenker, und wie gesagt: ein Macher.

Mit Zur Sache, Schätzchen produzierte er einen der repräsentativsten Filme der Revolte von 1968, der ganz im Geist der Zeit Kunst als Massenunterhaltung auf die Leinwand brachte und viel Zeitgeist transportierte. Der Film war zugleich ein frivoles und sehr münchnerisches Gegenstück zum ernsten Autorenfilmpathos – das Geld, das der Film einspielte ermöglichte ihm die Pflege seiner privaten Vorlieben als »Ein-Mann-Produktion« (Schamoni über Schamoni): Über 30 Spiel- und Dokumentarfilme entstanden, fast alle gewannen Preise. Später dominierten die Künstler-Spielfilme wie Frühlingssinfonie über Robert Schumann und Grenzen der Zeit über Caspar David Friedrich, sowie Dokumentationen über Friedrich Hundertwasser, Max Ernst, Niki de Saint Phalle und Botero. Auch Wilhelm II., den letzten deutschen Kaiser, galt ihm als eine Art fehlgeleiteter Künstler. Schamoni stellte das Rätselhafte, mitunter Bizarre dieses Herrschers ins Zentrum. Weder Zeitanalyse, noch Biographie im engeren Sinn war Majestät brauchen Sonne, Schamonis vorletzter Film, sondern ein eigenwilliger Filmessay, der Wilhelm II. als nervös Getriebenen und bis zur Lächerlichkeit Eitlen ebenso zeigt wie als neugierigen Modernisten. Mit Leichtigkeit, stellenweise Humor und genügend Distanz gelang Schamoni da eines der originellsten Dokumentationsprojekte des letzten Jahrzehnts. Alle diese Werke verbindet die Vorliebe für spielerischen Surrealismus und für den versteckten Ernst dahinter. Ganz in surrealistischer Tradition sind es Collagen, essayistische Montagen. Und im Gespräch berichtete Schamoni voll gelassener Energie von seinem »Schrank voller unrealisierter Projekte, die nicht ins Schema der Förderer und des Fernsehens passten.«