Politik als persönliche Geschichte |

|

|

| Die Gesellschaft als Patient: zu Besuch in Aya Ben Rons Field Hospital | ||

Die Videokunst auf der 58. Kunst-Biennale in Venedig ist ein fast schon autistisches »Enfant terrible«. Denn wer wirklich alle Arbeiten nicht nur als »Quickie« im Schnelldurchlauf genießen will, der hat für Malerei, Skulptur, Installation und Fotografie eigentlich keine Zeit mehr. Doch zum Glück ist nicht alles Gold, was glänzt...

Von Axel Timo Purr

Drei Stunden Warten, um den später als Sieger mit dem Goldenen Löwen gekürten Pavillon von Litauen zu sehen, in dem eine oberflächlich idyllische Strandatmosphäre mit einem dystopischen, von den Protagonisten gesungenen Soundtrack korreliert, ist dann doch zuviel. Mehr noch, als ich bereits mit dem stundenlangen Warten vor dem hoch favorisierten, von Laure Prouvost bespielten Pavillon Frankreichs auf das falsche Pferd gesetzt hatte. Dabei versprach gerade Prouvost aufregendes Film-Kunst, hat sie doch nicht nur mit einem Doppelschlag 2010 (MONOLOG) und 2011 (The Artist) den Hauptpreis bei den Internationalen Kurzfilmtagen in Oberhausen gewonnen, sondern mit ihrer Videoinstallation WANTEE auch 2013 den renommierten Turner-Preis.

Doch was Prouvost hier installiert, verärgert mehr, als es anregt. Eingebettet in eine vermüllte Back-to-the-Nature-Meer-Kulisse ist ein Film, der experimentell-poetisch die Stärke des Meeres, und der Wellen beschwört und dann mit politischen und apolitischen Freiheits-Choreographien von Migranten und sozial Abgehängten verquirlt wird. Heraus kommt dabei eine Mischung aus Dystopia-Kitsch und aufgesetztem, pseudolyrischen, politischem Impetus, der erst von einer weiteren Turner-Preisträgerin wieder neutralisiert werden kann.

Denn Charlotte Prodger, die mit ihrem iPhone-Film BRIDGIT den Turner-Preis im letzten Jahr gewonnen hat, geht in ihrem Film SaF05 einen völlig entgegengesetzten Weg – alles, was bei Prouvost berstend barock ist, ist bei Prodger zurückgenommen, fast schon technoid unterkühlt. Ohne Installationsbrimborium erzählt Prodger verklausulierte Geschichten über Landnahmen- und Nutzung und bindet auch ihre persönliche „Queerness“-Perspektive gegenüber einem Löwen im Okavongo-Delta mit ein.

Deutet Prodger politische Implikationen bestenfalls an, hat sich Kanada entschieden, Politik ins Zentrum seines Pavillons zu stellen. Das Inuit-Kollektiv ISUMA, das sowohl auf der Documenta 11 und 14 als auch auf den Filmfestivals von Cannes, Toronto und und Sundance bereits vertreten war, rekapituliert nicht nur die leidvolle Umsiedlung von Inuit von Baffin Island im Jahr 1961, sondern kontrastiert die Geschichte mit einem Gegenwartsabgleich (One Day in the Life of Noah Piugattuk). Um auch die absolute Gegenwart – und damit natürlich auch die »aktuellste« Form von Geschichtsschreibung – nicht auszuklammern, bietet ISUMA auch Live-Webcasts aus Baffin-Island an, ein Angebot, das allein in seinem Umfang kaum zu bewältigen ist.

Dieser aufregende Ansatz, Geschichte (von Minderheiten) nicht nur neu zu diagnostizieren, sondern auch neu zu schreiben, findet sich auch in den Arbeiten der befreundeten Arthur Jafa und Kahlil Joseph wieder.

Arthur Jafa, der mit seiner großartigen Video- und Sound-Collage, Love Is the Message, The Message Is Death 2016, nach drei Jahrzehnten, endlich den Durchbruch in der Kunstwelt schaffte, knüpft auch in seiner mit dem Goldenen Löwen als bester Beitrag ausgezeichneten Biennale-Collage »The White Album« an seine letzten Arbeiten an. Versuchte »Love Is the Message, The Message Is Death« allerdings »Schwarzsein« in Amerika zu verdichten, und perspektivisch und politisch zu hinterfragen, geht Jafa mit seinem »White Album« nun den nicht nur »farblich« entgegensetzten Weg. Mit harten Schnitten, die Filmschnipsel aus Musik-Videos, CCTV und Handy-Material und dokumentarischen Bekenntnissen Jugendlicher gegeneinanderstellen und zu einem essayistischen Ganzen verbinden, wirft Jafa einen Blick auf die andere Seite der Medaille seines Vorgängerfilms, will aber sichtlich nicht nur aufdecken und anklagen, sondern auf subtile, fast schon poetische Art und Weise auch versöhnen.

Ästhetisch und inhaltlich ähnlich beeindruckend sind die sowohl in den Arsenale als auch den Giardini gezeigten Zwei-Kanal-Videos von Kahlil Joseph, die einer Nachrichtensender-Variante von Arthur Jafas »Love Is the Message, The Message Is Death« ähneln. Aber mehr noch als Analyse von rassistisch konnotierter »Blackness« in den USA stellt Josephs BLKNWS fast so etwas wie einen Lösungsvorschlag zur angespannten Lage zwischen Schwarz und Weiß dar: Zeige nur genug »schwarze« Realität, biete »schwarze« Perspektiven an und erzähle »schwarze« Geschichte neu – und eine »neue« Zukunft ist möglich.

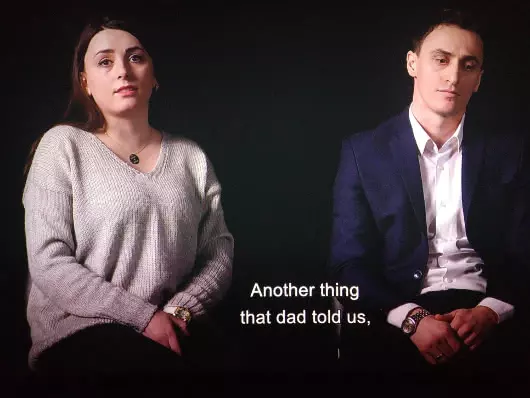

Dass Zukunft immer auch Gegenwart und Vergangenheit immer auch Zukunft ist, dass Trauma-Arbeit immer generationsübergreifend und auch medial stattfinden muss, zeigt die wunderbare, erzählerisch sehr intensive Drei-Kanal-Film-Installation von Alban Muja für den Kosovo. Für ihr »Family Album« hat Muja 20 Jahre nach dem Kosovo-Krieg ehemalige Kriegsflüchtlinge aufgesucht, die als Kinder auf ihrer Flucht fotografiert worden waren und in Zeitungen und auf Web-Sites zum Synonym für Krieg, Trauma und Schmerz wurden. Die heute Erwachsenen erzählen Muja von ihren Erinnerungen aus dem Krieg und was die Fotos von damals für sie heute noch bedeuten und wie sie – obwohl weit zurückliegende Geschichte – weiterhin mit ihrer Gegenwart interagieren. Schlimmste, politische Geschichte wird hier mit persönlicher Gegenwart ausgehebelt und zum überraschend tröstlichen Brückenschlag in unsere Gegenwart.

Das Problem fast aller Videokunst ist wie immer ihre Länge. Denn tatsächlich ist die Biennale wie auch jeder andere Ausstellungsort kein Kino. Wie soll man das alles sehen? Es gibt wohl kaum Jemanden, der jede Arbeit bis zum Ende „durchhält“. Denn er weiß, dass es immer noch weitere Arbeiten geben wird, die auf ihn warten; Arbeiten, die vielleicht noch interessanter sein könnten. Einige Installationen sind deshalb dankbare „Quickes“, wie Christian Marclays 48 War Movies, eine Dauerkakofonie von 48 ineinandermontierten Kriegsfilmen, deren Irrsinn sich schnell erschließt.

Dies gilt auch für Larissa Sansours intuitiv schnell erschließbares dystopisches Narrativ Heirloom, in dem Erinnerung und Gegenwart über einen Dialog zwischen Alt und Jung abgeglichen wird und mit transzendentalen Bildern, die an den späten Tarkowski erinnern, unterlegt werden.

Bei anderen Arbeiten hilft dann tatsächlich die seit Jahren immer mehr in den Hintergrund tretende »Installation«, die mehr und mehr durch das pure »Video« ersetzt worden ist. Doch wie wichtig gerade dieses Element von Video-Installationen sein kann, zeigen Neïl Beloufas und Aya Ben Rons Werke.

Das bereits im letzten Jahr in der Frankfurter Schirn gezeigte »Global Agreement« von Neïl Beloufa etwa lockt den Betrachter auf begehbare skulpturale Video-Installationen, deren Inhalte sich nur dann komplett einsehen lassen, wenn man sie auch komplett »betritt«. Die Videoarbeit basiert auf Interviews, die der Künstler mit Soldatinnen und Soldaten aus unterschiedlichen Ländern über Skype geführt hat, mit denen sich der Betrachter letztendlich konfrontiert sieht. Durch die auch körperliche Einbeziehung wird der Betrachter nicht nur zum handelnden »Interviewer«, sondern auch zum Rezipienten eines politischen Diskurses, in dem Fiktion und Realität zunehmend verschmelzen.

Noch eindringlicher ist allerdings die für den israelischen Pavillon von Aya Ben Ron entworfene Arbeit eines Feldlazaretts, in dem der Betrachter zum Patienten wird. Er zieht eine Nummer, wartet in einem Wartesaal, darf eine ihm ethisch adäquate „Behandlungsmethode“ wählen und wird nach einer befreienden „Urschreitherapie“ in einem schalldichten Raum in einen Behandlungsstuhl überführt, der denen bei Zahnärzten ähnelt. Doch statt eines Zahnarztes mit Bohrinstrumentarium sieht sich der Betrachter einem Bildschirm ausgesetzt, der – abhängig von der gewählten »Behandlungsmethode« – einen von vier Filmen zeigt. Filme, die sowohl gesellschaftliche als auch persönliche Traumata thematisieren, die von Missbrauch, Gendersuche und palästinensischer Identität handeln, aber auch den erst kürzlich aufgedeckten Skandal über die institutionelle Entführung von Kindern aus Migrantenfamilien in Israel mit einbeziehen.

Würden diese verstörenden Dokumentationen auf den üblichen Screens in abgedunkelten Räumen gezeigt, kaum jemand bliebe bis zum Ende. Doch im Behandlungsstuhl fixiert, gibt es kein Entkommen.

Inhaltlich geht Aya Ben Ron geht ebenso wie Alban Muja und Neïl Beloufa den Weg über persönliche Geschichten, um politische Machtdispositionen und institutionelle Gegenwart zu hinterfragen, zieht aber über die Symbolik des Feldlazaretts und medizinischen Ethos eine weitere Diskursebene mit ein und fordert damit spielerisch, aber unverhohlen, was schon Generationen von Psychotherapeuten eingefordert haben – versehrte Nationen unbedingt einer „ganzheitlichen“ Therapie zu unterziehen.

Die 58. La Biennale di Venezia, findet vom 11. Mai –24. November 2019 statt. Weitere Informationen auf den Ausstellungsseiten.