Die Konferenz der Filme |

|

|

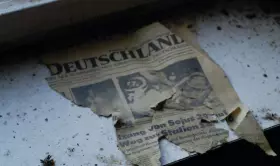

| Zustand und Glände geht der zersplitterten deutschen Geschichte nach | ||

Die 43. Duisburger Filmwoche zeigte ein konzentriertes Programm mit Filmen über Identität, Politik und Prozesse

Von Dunja Bialas

Kopfsteine, Platten, Risse im Asphalt, Frauen mit Einkaufstaschen, ein Gitarrenbauer erklärt sein Handwerk, bunt angezogene Kinder, ein skeptischer Blick in die Kamera, die Lehrerin spricht über »Länder und Bräuche«, die Kinder beugen sich über die Hefte, eines hält einen Bleistift in der Hand, auf dem ist das Logo der CDU zu sehen. Wahlkabinen, eine Urne mit Stimmzetteln wird ausgeschüttet, Namen von Parteien, die man seit dreißig Jahren nicht mehr gehört hat. Peter Braatz alias Harry Rag, ein Künstlername, unter dem er in den 1970er Jahren mit der Punkband S.Y.P.H. bekannt wurde, hat diese Bilder-Symphonie aus Straßenpflaster, flüchtigen Begegnungen, konzentrierten Besuchen und demografischen Bestandsaufnahmen 1990 auf einem Roadmovie durch die vereinigungswillige DDR gemacht, es waren die Wochen vor den ersten Wahlen. Herausgekommen ist die experimentell-impressionistische Bestandsaufnahme eines damals – aus westdeutscher Perspektive – unbekannten Landes, eine vorsichtige Annäherung, die viele Brüche, Leerstellen und Fragen zulässt. DDR – Ohne Titel nannte Harry Rag seinen Film.

Die Duisburger Filmwoche beendete am vergangenen Sonntag ihre 43. Ausgabe mit der Erinnerung an den letztes Jahr verstorbenen Werner Dütsch, der bis 2010 der Duisburger Film-Auswahlkommission angehörte. Davor war Dütsch Filmredakteur des Westdeutschen Rundfunks gewesen, und er hatte Harry Rag eine Carte Blanche erteilt, die DDR im Umbruch zu filmen. Das Vertrauen des Redakteurs in den debütierenden Filmemacher ist erstaunlich, das Ergebnis ist ein ästhetischer und epistemologischer Befreiungsschlag gegenüber all den TV-Reportagen, die die DDR erklären wollten.

Werner Ružicka, bis letztes Jahr Leiter der Duisburger Filmwoche, präsentiert den Film, und wie zufällig streift er durch seine Wahl das offizielle Erinnerungsprogramm »30 Jahre Mauerfall«, das an diesem Wochenende überall im öffentlich-rechtlichen Fernsehen abgehalten wird. Die Duisburger Position zu diesem Thema ist fraglos eine andere. Hier begibt man sich über die filmische Form zum Inhalt.

Die DDR als Triptychon

DDR – Ohne Titel ist der Centerfold, der sich zwischen zwei im Hauptprogramm gezeigte deutsch-deutsche Erinnerungsfilme schiebt. Thomas Heise spannt in seinem epochalen Heimat ist ein Raum aus Zeit den Bogen über ein Jahrhundert Familiengeschichte, beginnend bei der Wiener Großmutter 1912 über das kulturelle Leben in Ostberlin bis zum Tod der Mutter 2014. Begleitet wird dieses Reise in der Zeit durch den soghaften Wortfluss Heises aus dem Off, der die Chronik erzählt, manchmal ordnet, sortiert, dann wieder loslässt und sich dem freien Gedankenstrom hingibt. Dazu Bilder in Schwarzweiß, überwiegend heute aufgenommen, von Fahrten, Zügen, aufgelassenen Fabriken, Gestrüpp, ehemals DDR.

Ute Adamczewski hat mit Zustand und Gelände das Gegenstück zu Heise geschaffen. Ästhetisch sind die Filme verwandt, nicht zuletzt durch die (hier farbigen) Bilder des in beiden Filmen wirkenden Kameramanns Stefan Neuberger. Auch thematisch befinden sie sich in einer Echokammer. Zustand und Gelände untersucht die Überschreibungen der Historie durch die Weiternutzung und Umwidmung von Lagergebäuden, die kurz nach der Machtergreifung Hitlers 1933 in Sachsen entstanden. In ihnen wurden Kommunisten, Sozialisten und andere, meist dem Arbeitermilieu entstammende Dissidenten inhaftiert. Anders als die späteren großen Konzentrationslager, die heute als Gedenkstätten die Erinnerung wachhalten, wurden diese frühen Lager als Kasernen, Fabrikhallen, sogar als Gaststätten nach dem Krieg weitergenutzt. Eine Geschichtsvergessenheit der antifaschistischen DDR, die die offiziellen Mahnmale auf den Dorfplätzen kaum auffangen konnten. Deren Rückbau wurde nach der Wiedervereinigung massiv betrieben, das (antifaschistische) Kind mit dem (sozialistischen) Bade ausgeschüttet. Adamczewskis Spurensuche bewegt sich entlang amtlicher Dokumente, Registereintragungen und anderer Zeugnissen, die aus dem Off verlesen werden, während die Bilder die kaum noch sichtbaren Orte suchen. Auch Zustand und Gelände kann nicht erklären, warum die politische Rechte in den ostdeutschen Bundesländern nach der Wiedervereinigung so schnell stark wurde, gibt aber eine Ahnung über mögliche Ursachen. Der Film wurde soeben auf dem Dokumentarfilmfestival Leipzig mit der Goldenen Taube ausgezeichnet.

Reden über Film

Gudrun Sommer und Christian Koch, die neuen Leiter der Duisburger Filmwoche, sind auch in ihrem ersten Jahr dem von Werner Ružicka installierten Prinzip treu geblieben, die bemerkenswerten deutschsprachigen Dokumentarfilme des Jahres in einem konzentrierten Programm zu versammeln, unabhängig von einer bereits erfolgten Kino- oder TV-Auswertung. Denn mit den Filmen ist erst die Hälfte des Programms bestritten. Merkmal der Duisburger Filmwoche sind ausgedehnte Filmgespräche, die protokolliert werden und unter protokult.de nachzulesen sind.

Zum Duisburger Ritual gehört es, sich geschlossen nach der Vorführung in den Diskussionsraum zu begeben, und nach den Diskussionen geschlossen in den Kinosaal zurückzukehren, eine pendelnde Wanderbewegung des Publikums, die mit großer Ernsthaftigkeit vollzogen wird. Garantiert wird dies durch den Verzicht des Festivals auf Parallelveranstaltungen und die Tatsache, dass sich das Publikum überwiegend aus Fachleuten zusammensetzt. Die Bereitschaft zur intensiven Auseinandersetzung mit den Filmen ist entsprechend hoch.

Die Diskussionen zu den Filmen ist der Nimbus von Duisburg. Wer dieses Jahr auf die Filmwoche kam, fand ein leicht verändertes Diskussionsdispositiv vor. Anstatt mühelos zwischen dem Filmforum – dem ältesten kommunalen Kino Deutschlands – und dem Diskussionssaal in der benachbarten Gaststätte »Grammatikoff« hin- und herzupendeln, musste man – zum Verdruss der Festival-Stammgäste – über den Platz in den Saal des »Bunds der Deutschen katholischen Jugend« pilgern – einem ungemütlichen, ja, protestantisch anmutenden Ort. Ein Podium mit Konferenzmikrofonen war aufgebaut wie bei staatstragenden Pressekonferenzen. Eine auch körperlich steife Antithese zu einer Gesprächsrunde, unkommunikativ für die Panelisten, die sich im Neunziggradwinkel vom Publikum abwenden mussten, um untereinander besser sprechen zu können. Das ergab bisweilen ein energieloses Zwiegespräch, von dem kein Funken auf die Zuhörenden übersprang.

Zersplitterte Wahrheit

Es ging aber auch anders. Die vitalen Gesprächsprotagonist*innen Pia Hellenthal, Regisseurin von Searching Eva, und ihre Cutterin Yana Höhnerbach strahlten eine große Lust am Podium und Publikum aus. So ergab sich eine lebendige, an den Kern des Films heranreichende Diskussion, als Moderator Alejandro Bachmann die Frage nach dem Authentischen der Figur stellte und den dokumentarischen Wahrheitsanspruch ins Feld führte, den der Film nicht eingehalten hätte. Cutterin Yana Höhnerbach rollte gequält die Augen – was dem Moderator aufgrund der Sitzordnung leider entging. Zumindest aber war das Meta-Thema des Films gesetzt. Hellenthals Film kreist um die Italienierin Eva Collé, eine wahlweise cleane oder drogenabhängige Bloggerin und genderbefreite Sexarbeiterin, die sich immer wieder neu erfindet. Hellenthal hat die Zersplitterung der Eva in einem fragmentarisch-kaleidoskopischen Film-Feuerwerk umgesetzt, wo jede Szene eine neue Facette der Protagonistin eröffnet, ohne jemals zum Abschluss zu führen. Weder macht die Figur Fortschritte, noch tappt der Film in die Falle der therapeutischen Sitzung, was bei problembeladenen Figuren im Dokumentarfilm bisweilen passiert – eine Backstory Wound deutet sich höchstens an. Wir begegnen Eva als starke Persönlichkeit, so stark, dass die Frage aufkam, ob sie nicht als Co-Regisseurin gewirkt hätte. Der ordnende Eingriff in der Postproduktion, wo der Film seine Gestalt erst annahm, wurde als Gegenbeweis angeführt. Aus den vielen gedrehten Szenen und statischen Tableaux, in denen Eva für die Kamera posiert, als wäre sie die Verlängerung ihres Instagram-Accounts, ergibt sich so ein offenes, bewusst fragmentarisch gehaltenes Portrait nicht von Eva, sondern von einer viele Grenzen überschreitenden »Existenz«, wie Hellenthal betonte. In der Tat: Auf übermoderne Weise erfindet sich Eva immer wieder neu. Kategorien spielen hier keine Rolle und schon gar nicht die der »Wahrheit« über ihre Person.

Meine Oma, meine Mama und ich: Filme über sich selbst

Interessanter als die Frage nach der Wahrheit des Dokumentarfilms, die James Benning einmal mit »all documentaries are lies« beantwortet hat, ist die Frage nach Nähe oder Distanz im Dokumentarfilm. Zwei Filme über Produktionsabläufe machten hier den Unterschied deutlich. Laura Coppens Taste of Hope ist ein glatt heruntergefilmtes, alle Regeln der Kino-Dokumentarfilmkunst (aufsehenerregende Kamera, Interviews, Darstellung von Prozessen und Zusammenhängen) beherzigendes und dennoch oberflächlich wirkendes Portrait einer französischen Tee-Kooperative. Das nicht immer frei vom Verdacht ist, sich auch als Imagefilm für die Firma zu eignen. Joachim Iseni dringt in Fleischwochen, in dem er die Tierschlachtung und Wurstproduktion in einem von Armut bedrohten bäuerlichen Familienbetrieb durch teilnehmende Beobachtung dokumentiert, im wahrsten Sinne bis zu den Eingeweiden des Geschehens vor. Allerdings ist er persönlich in das Sujet involviert: die Portraitierten sind seine eigene Familie, er ist der Enkel der matriarchalen Großmutter, die sich starrköpfig weigert, den Betrieb an die Tochter weiterzugeben.

Der persönliche Bezug der Filmemacher*innen zum Gegenstand war ein roter Faden des gesamten Programms. Eine weitere reale Großmutter tauchte in Stéphane Riethausers filmischem Coming-Out Madame auf. Die Frau, die in Una Primavera häuslicher Gewalt ausgesetzt ist und die Scheidung einreicht, ist die reale Mutter der Filmemacherin Valentina Primavera, die die Balance zwischen emotionaler Nähe und objektivierendem Film gerade noch halten kann. Problematischer, wenn die Filmemacherin auch die Protagonistin ist. Katrin Schlösser hat das Leben mit ihrem Mann – zumindest dem Titel nach – auf Ingmar Bergman'sches Niveau gehoben und erzählt in Szenen meiner Ehe – von ihrem Eheleben. Da ist viel Fake und Fallhöhe vorgegeben, und das Projekt war für das Paar hoffentlich gewinnbringend – ob es aber auf die Leinwand drängen sollte, ist mindestens Geschmackssache.

Das Festival der Paratexte

Duisburg verdichtet und ermöglicht Vergleiche. Wo woanders die Filme durch einen hindurchrauschen, man nach dem Festivalbesuch mühsam das Gesehene erinnert und nachträglich einsortiert, ist bereits der Besuch der Filmwoche Teil eines Prozesses, in dem Paratexte zu Filmen entstehen. Aus Filmen werden Worte, die Worte führen zu anderen Worten und zu Meta-Worten, die Diskussionen zu Diskussionen der Diskussionen, und aus den konkreten Themen formieren sich so abstraktere Diskurseinheiten und Ideen. Wenn am Ende aus den Filmen Text geworden ist, dann, um diesen weiterzuspinnen.