Trauma on Fire |

|

|

| Komplexes Porträt nicht nur einer zerrissenen Gesellschaft, sondern auch zutiefst gespaltener Persönlichkeiten | ||

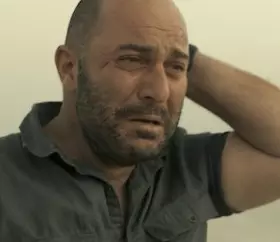

| (Foto: Netflix) | ||

Mit der dritten Staffel wird die israelische Ausnahmeserie FAUDA erwachsen und zu großer Serienkunst: immer noch politisch höchst ambivalent beweist sie mehr als früher echte Empathie, ohne ihr gnadenlos analytisches Kalkül aufzugeben

Von Axel Timo Purr

»The Israeli-Palestinian conflict has been a tragedy, a clash between one very powerful, very convincing, very painful claim over this land and another no less powerful, no less convincing claim. Now such a clash between right claims can be resolved in one of two manners. There’s the Shakespeare tradition of resolving a tragedy with the stage hewed with dead bodies and justice of sorts prevails. But there is also the Chekhov tradition. In the conclusion of the tragedy by Chekhov, everyone is disappointed, disillusioned, embittered, heartbroken, but alive. And my colleagues and I have been working, trying…not to find the sentimental happy ending, a brotherly love, a sudden honeymoon to the Israeli-Palestinian tragedy, but a Chekhovian ending, which means clenched teeth compromise.« – Amos Oz in einem Interview auf PBS am 23. Januar 2002

Israelische Serien werden auf dem internationalen Serienmarkt nicht umsonst seit Jahren wie hochwertige Rohdiamanten gehandelt. Man denke nur an die Remakes von Serien wie BeTipul – בטיפול (In Treatment – 2005-2008) oder Prisoners of War – חטופים (Homeland – 2010-2012), um eine Ahnung über das kreative Potenzial des israelischen Serienmarktes zu kriegen. Mehr noch als in anderen Regionen ist dabei der »Krieg vor der eigenen Haustür« ein wichtiger kreativer Motor, um den Traumatisierungen der israelischen Gesellschaft so etwas wie ein filmisches, therapeutisches Auffangbecken gegenüberzustellen.

Wie gut Film als Therapie und historische Bewältigungsstrategie funktionieren kann, zeigte vor zwei Jahren bereits der palästinensisch-israelische Regisseur Sameh Zoabi mit seiner furiosen Nahostkonflikt-Komödie Tel Aviv on Fire, in der über den Dreh einer Soap-Opera sowohl palästinensische als auch israelische Konflikte und Traumatisierungen verarbeitet und gleichermaßen beide Seite des Konfliktes in die therapeutische Mangel genommen werden, um am Ende tatsächlich so etwas wie Hoffnung schöpfen zu dürfen.

Das dunkle Gegenstück zu dieser großartigen Gratwanderung ist die seit 2015 vom israelischen Satelliten-und-Video-on-Demand-Sender »Yes« produzierte und inzwischen von Netflix lizenzierte Serie »Fauda« (arabisch فوضى , DMG fauḍạ̄ ‚Chaos, Durcheinander, Tohuwabohu, Unordnung; Anarchie; Planlosigkeit'), deren dritte Staffel Ende 2019 in Israel erschien und seit April 2020 auf Netflix abrufbar ist. So wie in Tel Aviv on Fire liegt auch in »Fauda« der Nahostkonflikt auf der therapeutischen Film-Couch. Erkennt Sameh Zoabis Film trotz seiner genauen, deprimierenden Alltagsbeobachtungen gerade über die Ähnlichkeiten beider Seiten eine Chance zur Überwindung des Konfliktes, und sei es nur in einer geteilten Leidenschaft für Hummus, ist es in »Fauda« genau das Gegenteil.

Zwar werden auch in »Fauda« die Ähnlichkeiten von Israelis und Palästinensern klar herausgearbeitet, sprechen die Protagonisten einer Mista’aravim-Spezialeinheit der israelischen Verteidigungsstreitkräfte genauso gut arabisch wie hebräisch und unterscheiden sich auch sonst von in ihren Gegenübern der Hamas, deren radikale Führer sie in verdeckten Operationen im Westjordanland auszuschalten versuchen, nur in ideologischen Belangen, steht am Ende der ersten beiden Staffeln vor allem die Erkenntnis, dass jede Form der Sympathie und Liebe gegenüber der Gegenseite nur zu einer tödlichen Enttäuschung führen kann.

Vor allem über die zentrale Hauptfigur, den von Lior Raz verkörperten Agenten Doron Kavillio, gelingt ein überaus komplexes und packendes Porträt eines Menschen, der aus seinen Fehlern nicht lernt und in fast schon schizophrenen Grenzgängen immer wieder seine Identität zu verlieren droht. Seine ungestüm aufflammende Empathie für die palästinensisch-arabische Seite bekommt er allerdings nur durch den Tod seiner Gegenüber wieder in den Griff.

Die von Lior Raz und dem als Journalist für Nah-Ost-Themen bekannten Avi Issacharoff entwickelte Serie nimmt sich jedoch nicht nur Zeit für seinen »Anti-Helden«, sondern entwickelt sowohl auf Israel- als auch auf Hamas-Seite eine faszinierend dichte, großartig gespielte Personaldecke, über die nicht nur die Under-Cover-Einsätze spektakulär abgewickelt werden, die vor allem durch die »preiswerten« Außendrehs nicht nur eine fast schon beunruhigend dokumentarische Realität vermitteln, sondern mit 200.000 Euro pro Folge auch deutlich unter dem Preisniveau vergleichbarer Formate in anderen Ländern liegt.

»Fauda« erzählt aber auch vom privaten Leben aller Beteiligten und gibt eine Ahnung davon, welch hoher Preis auf beiden Seiten für den existierenden Dauerkonflikt gezahlt wird. Mit alltäglichen Details aus der Westbank und Israel, mit Dialogen, die mehrheitlich auf Arabisch geführt (und in Israel hebräisch untertitelt gezeigt) werden, wird allein schon durch Anrede-Floskeln und immer wiederkehrende Gott-bezogene Tiraden die Nähe beider Konfliktparteien deutlich. Noch einmal stärker zeigen sich die tragischen »Wahlverwandtschaften« bei den informellen Treffen des fantastisch entwickelten und überwältigend zweideutig gespielten Einsatzleiters von Doron, Gabi »Captain Eyov« und seines Gegenübers vom palästinensischen Sicherheitsdienst, um nur eine von vielen situativen Momenten zu schildern, in denen fragile emotionale Beziehungen zwischen den Konfliktparteien etabliert werden, bei denen sich keine Seite sicher sein kann, was diese Beziehung letztendlich zu tragen fähig ist und kleinste Missverständnisse zu größten Katastrophen führen können.

Dennoch – und das haben sowohl Raz als auch Issacharoff klargestellt, die beide ihre persönlichen Erfahrungen als Undercover-Agenten gemacht haben – ist die Kernperspektive die Israels, ist der Writers Room der Serie, wenn auch ein sehr ungewöhnlicher (1), dann doch ein rein israelischer, wird hier kalkuliert (um nicht gleich propagandistisch zu sagen) vermeintliche Insider-Nahost-Realität konstruiert, sind es am Ende immer die schon in fast soap-artiger, melodramatischer Coolness agierenden israelischen Bad Boys for Life, deren Sympathien dem Zuschauer gehören, die am Ende zwar geliebte Menschen verlieren, aber über alttestamentarische Rache dann doch so etwas wie Genugtuung, wenn auch nie wirkliches Glück erfahren.

Erst mit der dritten Staffel ändert sich diese Grundhaltung in Ansätzen. Zwar wird gerade aus palästinensischen Reihen auch für diese Staffel heftige Kritik geübt, wie etwa von dem »Haaretz«- Journalisten George Zeidan, der in einem Kommentar Ende April die neueste Staffel wegen Falschinformationen, Unterstellungen und gefährlicher Propaganda heftig attackierte. Doch jenseits falscher arabischer Dialekte und einer massiven Weichzeichnung der dramatischen Armut und Marginalisierung des Gaza-Streifens gelingt »Fauda« unter der Regie von Rotem Shamir und den Drehbüchern von Noah Stollmann neben dem weiterhin flirrenden Hyperrealismus erstmals auch so etwas wie wirkliche Empathie mit dem radikalisierten Gegenüber, der in Gestalt des jungen, palästinensischen Boxers Bashar Hamdan (Ala Dakka) sein Coming-of-Age erlebt. Damit kommt »Fauda« dem nah, was Raz einmal grundsätzlich über die Serie behauptet hat: »It’s a TV show. It’s meant to entertain. But I can tell you that when I talk with Israeli right-wingers, a lot of them tell me that this is the first time they feel empathy for the other side.«

Denn wie in keiner der Staffeln zuvor wird hier deutlich, wie traumatisiert die Region mit allen Beteiligten und wie gefährlich jede Form von Vertrauen ist, dass die Spaltung nicht nur zwischen Israelis und Palästinensern existiert, sondern auf beiden Seiten Risse durch Gesellschaft und Familien gehen und nicht nur das, dass die markanteste und nachhaltigste Spaltung vielleicht sogar die in jedem Einzelnen ist, der sich zwar immer wieder versucht zu emanzipieren, nur um im nächsten Moment schon wieder von den jahrzehntelang tradierten Konflikten und Traumatisierungen zermahlen zu werden.

Das ist in all seiner Ambivalenz, Spannung und unausweichlicher, apokalyptischer Hoffnungslosigkeit große Serienkunst, so gut, dass sie in ihrer Intensität bisweilen kaum zu ertragen ist, auch wenn das Drehbuch-Team immer wieder radikal eingreift und wie in den ersten beiden Staffeln den politischen Thriller-Bausteinen virtuos Soap-Elemente unterlegt, mit grandiosen Drohnen-Aufnahmen nachhaltig kapitelartig »verortet« und immer wieder rauschartig-düstere Nahost-Apokalypse mit trocken-nüchternem Buddy-Humor und Haushaltsalltag verzahnt, um die erneut aufreissenden Wunden wieder zu stillen, ohne sie jedoch wirklich heilen zu können.

Am Ende wünscht man eigentlich nur eins: dass die Beteiligten sich wie in Tel Aviv on Fire oder so wie in Samuel Maoz wichtiger, subversiver, filmischer Bestandsaufnahme zum Nahost-Konflikt, Foxtrot, endlich darüber klar werden, dass man nicht darüber schweigen muss, worüber man nicht reden kann.

(1) »TRUST THE WRITER.« Die israelische Autorin Michal Aviram (FAUDA) war zu Gast beim JF International.

- Kreuzigung ohne Erlösung: Kritik zur vierten Staffel von »Fauda«.