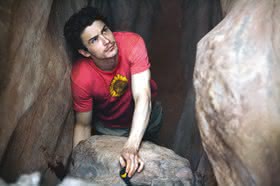

127 Hours

| USA/GB 2010 · 94 min. · FSK: ab 12 Regie: Danny Boyle Drehbuch: Danny Boyle, Simon Beaufoy Kamera: Anthony Dod Mantle Darsteller: James Franco, Amber Tamblyn, Kate Mara, Clémence Poésy, Kate Burton u.a. |

|

|

| Mach es wie die Sonnenuhr... | ||

Keine Zeit

Jeder Filmemacher muss sich bei seiner Arbeit zwangsläufig auf verschiedenen Ebenen mit der Zeit auseinandersetzen. In welcher Zeit (also Epoche) soll der Film spielen? Verläuft die Handlung auf einem geraden Zeitstrahl in seine natürliche Richtung oder springt sie vor und zurück? Werden reelle Zeiträume (mit oder ohne technische Mittel wie Zeitraffer oder Zeitlupe) gedehnt oder verkürzt? Gestaltet man den Film gar in (vermeintlicher) Echtzeit? Wie viel Zeit gibt man einzelnen Szenen und dem ganzen Film?

Für einen gelungenen Film muss jeder dieser Aspekte stimmen, wenn nicht, dann scheitert der Film, weil er z.B. einem zu schlichten und dann, und dann, und dann-Schema folgt oder weil sich bei den munteren Sprüngen durch die Zeit keiner mehr auskennt oder weil Szenen / der Film zu langatmig, zu quälend, zu ermüdend sind oder weil vor lauter hektischer Rasanz die Handlung und Spannung auf der Strecke bleibt oder weil die Spielzeit nicht ausreicht, die Geschichte so zu erzählen, wie es nötig wäre oder, oder, oder.

An einem solchen Problem mit der Zeit leidet der neue Film von Danny Boyle, der die Zeit schon in seinem Titel 127 Hours trägt. 127 Stunden (das weiß bzw. ahnt man spätestens nach den ersten 30 Minuten des Films) ist die Dauer, die die von James Franco gespielte Figur Aron eingekeilt in einer Felsspalte verbringen muss, bevor sie sich daraus auf dramatische Weise befreit. Dass sich Aron befreien wird, daran zweifelt man nie, denn entweder weiß man, dass der Film auf dem Tatsachenbericht des echten Aron Ralston (der um sein Buch zu schreiben erst mal lebend aus der Spalte rauskommen musste) basiert oder man ahnt es aufgrund der gesamten Aufmachung des Films (der Titel, die Werbung, die Stimmung zu Beginn), die einen tragisch tödlichen Ausgang der Geschichte (wie etwa im Film Into the Wild) nie auch nur möglich erscheinen lässt.

Was macht nun aber einen Film interessant, von dem man schon zu Beginn weiß, wie er (nämlich gut) enden wird?

Nachdem das Was (passieren wird) schon feststeht, kann man sich etwa darauf verlegen, das Wie (es umgesetzt wird) zu schildern. Und tatsächlich bieten die Versuche Arons, sich aus seiner Lage zu befreien, manch interessanten Stoff. Unter Ausnutzung seiner gesamten (bescheidenen) Ausrüstung und Aufbietung seines gesammelten Extremsportlerwissens findet er immer wieder

Wege, gegen sein Schicksal anzukämpfen.

Leider reicht das nicht aus, um wirkliche Spannung zu erzeugen. Zum einen weil man eben weiß, dass es irgendwann schon klappen wird, zum anderen weil diesen Versuchen die zeitliche Begrenzung fehlt. Zwar schwebt über Aron ständig die Gefahr des Hunger- und Dursttodes, doch scheint diese Bedrohung nie wirklich konkret zu werden, so dass man spätestens nach drei vergangenen Tagen bzw. bei Stunde 72 nicht mehr daran zweifelt, dass Aron mit einer

Packung Kekse und einer Flasche Wasser auch die nächsten drei Wochen noch überleben wird. Gäbe es eine dramaturgische Deadline (sic!), wie es der Film etwa durch das Volllaufen der Felsspalte durch Regenwasser andeutet, dann würde sich unweigerlich mehr Spannung einstellen (wer dagegen einwirft, dass dies aber nicht der realen Vorlage entspräche, der hat wohl immer noch eine sehr naive Vorstellung von der Realitätstreue des Kinos).

Die endlos lange Dauer der Gefangenschaft von 127 Stunden, die einer zeitlichen Brisanz zuwider läuft, wäre gleichzeitig aber auch eine große Chance für den Film.

Denn was geht in einem vor, wenn man fünf Tage an einem Ort feststeckt, allein, mit ungewissem Ausgang? Solche Situationen bieten Raum für Entschleunigung, für Kontemplation, für tiefgreifende Reflexionen. Jan Philipp Reemtsma lieferte hierfür mit seinem Buch »Im Keller« über die Zeit seiner Entführung ebenso ein

gelungenes Beispiel, wie Gus Van Sant in Gerry, in dem die beiden Personen nicht in einem winzige, sondern einem nahezu endlosen Ort gefangen, isoliert und verloren sind.

Sichtlich bemüht sich auch Danny Boyle, die enorme Dauer der Gefangenschaft, die abschweifenden Gedanken und Ängste, die Langeweile und Verzweiflung zu vermitteln, was aber nicht recht gelingen will, da ihm – einmal mehr – die Zeit dazwischen kommt.

Schwer zu sagen, ob man 127 Stunden Einsamkeit überhaupt in 90 Minuten Film verdeutlichen kann (obwohl, der bereits genannte Gerry

schafft ähnliches ganz ausgezeichnet). Gewiss ist aber, dass es nur gelingen kann, wenn man den Film reduziert und zurücknimmt. Aron mal eine Minute den Himmel anstarren oder den Fuß in die Sonne halten oder von seiner Familie träumen lassen, bevor er sich wieder 15 Minuten lang in den nächsten Befreiungsversuch stürzt, dreht das Verhältnis von Passivität und Aktivität zum tatsächlichen Ereignis praktisch um. Die ganzen Überlegungen und die daraus folgende Läuterung des vormals so

eigenbrötlerischen, egoistischen, abenteuersüchtigen Aron, die das Ende des Films unangenehm überziehen, bleibt angesichts der ständigen Aktion in der Felsspalte eine unglaubwürdige Behauptung.

Die Lehre, die man aus einem Film wie 127 Hours ziehen muss, ist die, dass ein an sich makelloser Film (guter Regisseur, toller Schauspieler, perfekte technisches Umsetzung, eine faszinierende Story) scheitern muss, wenn sein zeitliches Gefüge nicht stimmt.