Film Socialisme

| Schweiz/Frankreich 2010 · 101 min. · FSK: ab 0 Regie: Jean-Luc Godard Drehbuch: Jean-Luc Godard Kamera: Fabrice Aragno, Paul Grivas Darsteller: Catherine Tanvier, Christian Sinniger, Jean-Marc Stehlé, Patti Smith, Robert Maloubier u.a. |

|

|

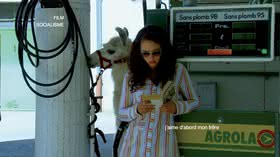

| Das Lama an der Tanke – Godard kann auch witzig sein | ||

Muss man Jean-Luc Godard verbrennen?

Muss man Jean-Luc Godard verbrennen? Vielleicht sollte man darüber einmal diskutieren. Manche scheinen jedenfalls dieser Ansicht zu sein. Godard ist schließlich auf den ersten Blick unverständlich. Er ist gegen das Copyright und er liest Philosophen, die den Eid auf den Kapitalismus noch immer nicht geschworen haben. Lange kann das nicht mehr gut gehen. Was ist Europa jenseits des Euros? Demokratie und Tragödie. Also, einfacher gesagt: Politik und Kultur. Wenn die Kultur erst am Schluss kommt, kann sie nichts mehr ausrichten. Was ist Sozialismus jenseits des Traumes vom starken Staat? »Der Traum der Menschen: 'Zwei sein'«. Also, einfacher gesagt: Freiheit und Widerstand. Was ist Kino jenseits der Fortsetzung der Literatur mit anderen Mitteln? Musik und Philosophie, Bilder und Denken. »Wenn das Gesetz nicht gerecht ist, bricht die Gerechtigkeit das Gesetz.« Das ist ein gefährlicher Satz, denn mit ihm lässt sich viel Schwachsinn rechtfertigen, sogar Terror. Ist er deswegen aber falsch? Soll Godards Kino verboten werden? Nochmal: Muss man Godard verbrennen?

»Ich mache nicht, was ich will. Ich mache, was ich kann.« – Jean-Luc Godard

Muss sich alles immer gleich von selbst erklären? Ist Godard, nur weil er nicht der Ideologie des konsumistischen Kinos und des Erzählens repräsentativer Geschichten anhängt, böse? Godards neuer »Film Socialisme« kommt genau richtig – dies ist der Film zur politischen und kulturellen Krise Europas. Griechenland steht ja noch für mehr als nur Schuldenberge und der Euro war mal gedacht als Mittel für einen politischen Zweck.

Jean-Luc Godards Kino macht Angebote. Er weiß, dass er recht hat mit seiner Diagnose, und er weiß, dass der Patient so krank ist, dass er den Arzt nicht mehr verstehen kann. Fangen wir mit Europa an: »Europa besteht aus 27 Ländern, aber man sieht nie einen norwegischen oder einen bulgarischen Film im Fernsehen. Auch in den Nachrichten kommen die Länder fast nicht vor. Die EU besteht bloß aus ein paar Gesetzen und Dekreten, welche die USA kopieren wollen. Heute diskutieren wir viel über die Idee von Europa. Aber Europa gibt es doch schon lange, ich habe in der Schule gelernt: Mozart, Victor Hugo und Tolstoi verkörperten es. Das politische Europa, das nun propagiert wird, gefällt mir gar nicht. Die EU hat Mühe zu existieren, und das begünstigt extremistische, sogar faschistische Tendenzen. Die Demokratie hat in dem Gebilde einen schweren Stand. ... Die Europäische Gemeinschaft begann mit Kohle und Stahl, die heute keine Rolle mehr spielen. Dann hat man die Währung hinzuerfunden. Man müsste Europa auf der Kultur aufbauen. Wenn sie am Schluss kommt, kann sie nichts ausrichten. ... Nehmen wir Griechenland: Die Leute sagen oft, das Land habe die Demokratie erfunden. Sie vergessen aber, dass zur Zeit von Perikles auch Autoren von Tragödien wie Sophokles in der Blüte standen. Demokratie und Tragödie stammen aus der gleichen Zeit, sie gehören zusammen. Die Leute täten gut daran, dies nicht zu vergessen. Gerade heute.«

Liebe und Bürgerkrieg

»Die Perioden des Glücks sind leere Blätter im Buch der Weltgeschichte.« – Georg Friedrich Wilhelm Hegel, zitiert in »Deutschland Neu(n) Null. Allemagne 90 Neuf Zero«

Jean-Luc Godard, geboren 1930 ist der größte Regisseur der »Nouvelle Vague« und einer der letzten Überlebenden dieser wichtigsten aller Film-Bewegungen, die Ende der 50er, Anfang der 60der Jahre das europäische Kino neu erfand – gegen das Hollywood-System, aber mit einigen Hollywood-Regisseuren wie John Ford, Alfred Hitchcock und Otto Preminger, um nur einige zu nennen. Filme Godards wie Außer Atem oder Die Verachtung wurden Welterfolge. Und bis in die späten 80er-Jahre gehörte er zur Avantgarde des Films. Dann allmählich starben die Weggefährten und die Zeit ging über ihn hinweg.

Aber er drehte unverdrossen weiter, in den letzten Jahren vor allem dokumentarische Essayfilme wie Eloge auf die Liebe über das gleichnamige Buch des Philosophen Alain Badiou, und Notre Musique über den Bürgerkrieg in Jugoslawien. Sie wurden in Cannes uraufgeführt und liefen in Frankreich erfolgreich; trotzdem mochte sich kein deutscher Verleiher dafür begeistern. Doch jetzt kommt, nach über zehn Jahren, endlich wieder ein neuer Godard ins Kino.

»Viva Don Quixote!!«

Der Film ist eine Collage in drei Teilen. Der erste heißt »Des choses comme ça«; der zweite »Quo vadis Europa«; der dritte »Nôtre Humanité«. Dass der deutsche Verleih das alles übersetzt und vereindeutigt, mag populär sein, hilft aber dem Verständnis auch nicht, denn um Verständnis geht es hier nicht. Jean-Luc Godards Englisch auf der originalen Untertitelspur ist wie das der Indianer im Western: »first produce no say show first what’s possible« Oder: »Think hard what you fight for may obtain.«

Der erste, längste Teil zeigt eine Kreuzfahrt im Mittelmeer, auf einem Riesen-Ozeandampfer, der »Titanic« heißen könnte oder das Schiff sein, auf dem bei Manoel de Oliveras Um filme falado gereist wurde. Dieser Teil verbindet Tourismus mit Reflexionen über Imperien: Byzanz, Rom, Griechenland, Ägypten. Britische und deutsche Bomber im Zweiten Weltkrieg, Kamikaze, Napoleon vor Moskau. Am Tag,

als er die brennende Stadt verlässt, hat er das Dekret zur Gründung der Comedie Française erlassen. Und so weiter... Dialektisches Denken und assoziatives Kommunizieren mit der Kamera, das sich selbst erklärt und versucht, der Empirie Thesen abzuringen. Der Regisseur bietet darüber hinaus Lesehinweise wie Balzacs »Verlorene Illusionen« und Texte von André Gide oder Nagib Mahfus.

Im zweiten Teil geht es um eine Kleinfamilie in der französischen Provinz. Die Kinder proben den

Aufstand. Das Fernsehen ist dabei. »Wenn Sie Scherze über Balzac machen, werde ich Sie töten«, sagt eine Tochter.

Der dritte, kürzeste Teil verbindet dann Palästina und das Opfern der Söhne durch die Väter seit Abraham – »I see the fire, but I dont see the lamb.«/»God will do the Holocaust« – mit der Sprachtheorie von Roman Jacobson, die eben im fraglichen Holocaust-Winter 1942/43 entwickelt wurde. Man hört »Sag mir wo die Rosen sind«, dann kommt Eisensteins Treppe in

Odessa, ein griechisches Theater und – »democracy + tragedy married. One child: civil war«. Spanien: Barcelona, Barças Iniesta in Zeitlupe und eine Feier »Viva Don Quixote!!« Es fehlt also nichts Wesentliches in diesem Film. Aber was soll das jetzt alles?

»Ideen trennen, Träume verbinden! Nein Albträume!«

Der Film unternimmt eine geschichtsphilosophische Zeitreise von der Antike bis zur Gegenwart. Sie kreist um das Erbe Europas, verbindet viele Ebenen. »Quo Vadis Europa?« ist die Leitfrage, das Mittelmeer als der Geburtsort von Demokratie und Menschenrechten – das antike Griechenland, das Ägypten der Pharaonen, Rom, Karthago, Odessa, Barcelona und Neapel – bilden die räumlichen Eckpunkte dieser Reise. Es sind Orte, in denen sich christliche und andere Kulturen vermischen und treffen. Als Godard den Film 2010 fertigstellte, konnte er noch nicht wissen, dass es 2011 in Nordafrika demokratische Rebellionen gegen die Diktatoren geben sollte.

Also was soll das jetzt alles? Der Film ist ein Versuch, eine Summe des 20. Jahrhunderts zu ziehen. Die notgedrungen skeptisch ausfallen muss. Tolstoi schrieb seinen Roman »Krieg und Frieden« 56 Jahre nach Napoleons Rußlandfeldzug. Die Reflexion braucht Zeit. Aber jetzt wird es Zeit, langsam damit anzufangen, dem 20. Jahrhundert, insbesondere den Jahren 1933-1945, eine Form zu geben. Paranoia hat ihren Platz. Es geht viel um Gold, das Spanische, das angeblich von den Kommunisten geklaut wurde. Das der Bank von Palästina. Das der Araber in den Transporten der Sklavenkarawanen.

Die Stimmung ist von Trauer und Abgesang geprägt. Und von Hoffnung: »20 Jahre alt sein, recht haben, sehen statt lesen.« Godard ist auch ein Filmemacher, der sich nie um klare Aussagen herumgedrückt hat: »Ideen trennen, Träume bringen zusammen«, lautet eine davon. Und es geht um Utopie. An der will Godard festhalten. »Ich will nicht sterben, bevor Europa glücklich ist.« Hoffentlich geht dieser Wunsch in Erfüllung. Film Socialisme ist extrem anregend. Solche Filme müsste man machen. Mehr machen. Dies ist genau das, wozu Kino da ist.

Film criticisme

»Als Film Socialisme letztes Jahr in Cannes seine Uraufführung erlebte, wurde Jean-Luc Godard mal wieder seinem Ruf gerecht und machte es seinem Publikum nicht gerade leicht.« Frage dazu: Muss es ein Regisseur seinem Publikum leicht machen? Wenn ja: Warum eigentlich?

»Statt das Sprachengewirr auf Französisch, Englisch und Deutsch wie üblich ganz zu übersetzen, gab es lediglich selektive Untertitel, die sich oft nicht einmal mit dem Gesagten

deckten.«

Frage: Warum sollte ein Regisseur die Dinge machen, wie üblich?

Zweite Frage: Wenn ein Regisseur die Dinge anders macht, als üblich, ist das dann gut oder schlecht?

»Seit den späten sechziger Jahren verfügen seine Filme über eine distinktive Ästhetik aus Zwischentiteln, intellektuellen Exkursen, und vor allem einem sehr spezifischen, von Dissonanzen und Störungen geprägten Umgang mit Montage und Ton. Dass sich Godard einer ganz eigenen, filmischen Sprache bedient,

ist durchaus als Kompliment zu verstehen.«

Frage: Was bedeutet der letzte Satz? Ist es ein Kompliment Godards für den Zuschauer, dass Godard das tut? Oder für Godard durch den Kritiker? Oder für den Kritiker durch Godard, weil er es versteht?

»Allerdings scheint diese Sprache kaum jemand mehr zu verstehen.«

Mag sein. Fall es so ist: Was folgt daraus? Darf man nur Sprachen sprechen, die auf ein Mindestquorum an Verständnis rechen können? Wie groß wäre solch ein Quorum?

»Eine

wirkliche Linie ist bei dieser kaleidoskopischen Blickweise kaum auszumachen.« Frage: Ist Antilinearität nicht gerade das Wesen des Kaleidoskopischen?

(Alle Zitate von Michael Kienzl aus critic.de)

Sozialismus

»Geld ist ein öffentliches Gut« – »Wie das Wasser?« – »Genau.«– Dialog aus dem Film

»Die Autorentheorie stimmt im Kern, aber sie wurde übertrieben ausgelegt. Heute nimmt man den auteur viel zu wichtig. Ich bin beispielsweise gegen Urheberrechte und für das freie Zitieren und Kopieren. Ich lebe zwar von den Tantiemen, die man mir bezahlt, wenn meine Filme am Fernsehen laufen. Aber wenn das Urheberrecht abgeschafft wird, bin ich nicht unglücklich. ... Ich bin nicht reich. Ich lebe mittelständisch. Aber ich finde, man sollte für Arbeit bezahlt werden, nicht

für die Verwertung seines Produktes. Dann wird es nämlich kompliziert: Wenn Ihre Zeitung ehrlich wäre, müsste sie mir für dieses Gespräch ein Honorar bezahlen, weil ich hier die hauptsächliche Arbeit leiste. Sie wird es nicht tun. Sie sehen also: Das Urheberrecht ist eine Fiktion.« Dies sagt Godard über das im Kern längst überholte, nur noch nicht preisgegebene klassische bürgerliche Modell des Urheberrechts. Er fordert Zugang statt Eigentum. Dieses neue Kino wird ein Kino

jenseits des Copyrights sein, oder es wird nicht sein.

2009 hat Godard jemandem, der wegen Urheberrechtsverletzung bezahlen sollte, 1000 Euro spendiert: [www.popkontext.de/index.php/2010/09/14/jean-luc-godard-schenkt-verurteiltem-urheberrechtsverletzer-1000-euro/] Er sagt: »Je suis contre Hadopi [das französische Internet-Copyrightgesetz], bien sûr. Il n'y a pas de propriété intellectuelle. Je suis contre l’héritage, par exemple. Que les enfants d’un artiste

puissent bénéficier des droits de l'œuvre de leurs parents, pourquoi pas jusqu'à leur majorité... Mais après, je ne trouve pas ça évident que les enfants de Ravel touchent des droits sur le Boléro.«

Ach Deutschland!

»Die Schwierigkeiten Frankreichs sind viel interessanter als die Einfachheit Deutschlands. Das Leben ist erst interessant, wenn man krank ist, weil man dann ans Leben denkt. Wenn man immer gesund und in Form ist, hat man weniger Interessen.«– Jean-Luc Godard

Eine junge Frau steht an einer Tankstelle. Neben ihr ein Lama. Sie liest Balzacs »Verlorene Illusionen«. Deutsche Touristen halten, fragen, wo es denn hier zur Côte d’Azur gehe. Sie antwortet: »Marschiert doch woanders ein!«. Sie brüllen: »Scheiß-Frankreich!«. Und sie seufzt: »Ach, Deutschland!«.

Tourismus und Terrorismus. Godard, unser Reiseleiter durch Europa, macht ein ausgesprochen elitäres Kino: Er macht auch ein witziges Kino. Er macht anregendes Kino. Man muss kein eingefleischter Godardist sein, um das zu verstehen, nur neugierig, und ein bisschen gebildet. Vollständig dekodieren wird man es aber nie. Wozu auch? Mehr davon!

»Alle Filme, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, muss man dreimal schauen, um sie zu verstehen. Ich sage dies nicht aus Arroganz oder aus der Haltung eines Regisseurs, der seinen Filmen ein zu entschlüsselndes Geheimnis eingeschrieben hat. Sondern einfach, damit man die beiden Länder und ihre Grenze erfasst: das Land des Tons, das Land des Bildes und ihr Zusammenspiel. So erschließt sich einem Filmgeschichte.«

»No Comment«. – Letzter Satz in Film Socialisme.

Zum Weiterlesen: Antoine de Baecque, »Godard. Biographie«, Ed. Grasset, Paris 2010, und Alain Badiou, »Lob der Liebe«, Passagen, Wien 2011.