Tár

| USA 2022 · 159 min. · FSK: ab 12 Regie: Todd Field Drehbuch: Todd Field Kamera: Florian Hoffmeister Darsteller: Cate Blanchett, Noémie Merlant, Nina Hoss, Sophie Kauer, Mark Strong u.a. |

|

|

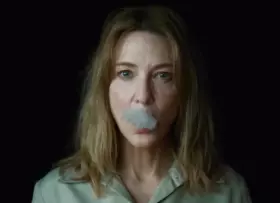

| »Ich bin der Vater von Johanna, der liebe Gott sieht alles.« | ||

| (Foto: Universal) | ||

Musik ohne Muse

Todd Fields Comeback nach 15 Jahren Schaffenspause ist so konzentriert wie universal – sein Dirigent:Innendrama nimmt so ziemlich alles mit, was trendet und lässt doch genug Leer- und Stolperstellen

Nach Todd Fields von Kritik und Publikum euphorisch aufgenommenem zweitem Film als Regisseur, dem Beziehungsdrama In the Bedroom (2006), wurde es beunruhigend still um Field. Auch seine schauspielerische Karriere ruhte. Aber so lange wie Terrence Malick, der immerhin 20 Jahre zwischen Days of Heaven und The Thin Red Line verstreichen ließ, wurde es dann doch nicht. Field verhedderte sich dann auch eher in multiplexen Literaturadaptionen, als zu pausieren, doch allein schon die Gerüchte, die an die Oberfläche drangen, etwa das über die Zusammenarbeit mit Jonathan Franzen und eine Kurzserie, die Franzens Roman Unschuld mit Daniel Craig in der Hauptrolle adaptieren sollte, ließen aufhorchen.

Am Ende ist es dann Tár geworden. Nicht mit Daniel Craig, aber dafür Cate Blanchett in der Hauptrolle. Aber ein wenig Franzen ist es dann doch, denn so wie Franzen sich alle Zeit der Welt nimmt und doch mit signifikanten Leerstellen operiert, um seine Hauptcharaktere einer eingehenden, introspektiven Analyse zu unterziehen, so nimmt sich auch Field intensive, immer wieder thetische 158 Minuten, um sich in seinem fiktiven Biopic über die Dirigentin Lydia Tár einer Frau anzunähern und sie dabei doch immer wieder zu verlieren.

Denn dass es Field nicht nur um seine Hauptperson, sondern auch um viel Theorie und Metatheorie geht, macht er gleich zu Anfang deutlich, als er Lydia Tár über eine lange (!) Podiumsdiskussion mit dem tatsächlich und für den New Yorker arbeitenden Redakteur Adam Gopnik über ihre Musik und ihre Karriere sprechen lässt. Das sieht sich wie ein Kommentar auf die Kritik an fiktionalen Biopic-Formaten an, etwa der Diskussion um den Wahrheitsgehalt der Netflix-Serie The Crown. Field dreht den Spieß dabei fast schon satirisch um, denn er benutzt ja Fiktion, um die Wahrheit zu verdeutlichen und stellt damit fast schon satirisch die Frage, ob ein fiktionales Biopic nicht die »wahrere« Wahrheit sein könnte. Doch auch das fasst Fields Ansatz eigentlich nicht wirklich, gräbt man etwas weiter: denn natürlich ist Lydia Tár (Cate Blanchett) nicht die erste Chefdirigentin eines großen Orchesters, gibt es immerhin Marin Alsop, die bereits 2007 zur Chefdirigentin des Baltimore Symphony Orchestra berufen wurde und, ebenso wie Fields Charakter, lesbisch ist und sich auch bereits bei Field für seine »Übergriffigkeit« beschwert hat.

Die »Realität« bzw. die Beschäftigung mit aktuellen Tendenzen im bildungsbürgerlichen Umfeld verlässt Field dann sehr lange nicht mehr. In einer Diskussion mit Studenten und vor allem einem »Pangender«-Studenten führt Field die gegenwärtige Identitätspolitik genauso vor wie die Macht der Cancel-Culture und im Verlauf des Films die Auswirkungen der MeToo-Debatten der letzten Jahre, die aber selbstverständlich dem Mainstream-Diskurs radikal entzogen werden.

Denn wir haben es mit Lydia Tár natürlich nicht mit einem der in den letzten Jahre in die öffentliche Kritik geratenen Dirigenten-Dämone wie James Levine, Daniele Gatti oder Charles Dutoi zu tun, sondern mit einer Frau, die zudem noch offen in einer lesbischen Beziehung mit ihrer ersten Geigerin Sharon Goodnow (Nina Hoss) lebt und eine junge Tochter hat, die sie dann und wann zur Schule begleitet. Doch selbst dieser Schulweg, eigentlich eine fast schon poetische Begegnung mit dem Berliner Alltag, ist bei Todd anspielungsreich aufgeladen, stampft sie doch eine Mitschülerin ihrer Tochter Johanna in Grund und Boden, weil diese Johanna gemobbt hat: »Ich bin der Vater von Johanna, der liebe Gott sieht alles.«

Und den lieben Gott, den gibt es bei Field wirklich. Er ist gewissermaßen das Internet, es sind die neuen Regeln des Cancelns, die Lydia letztendlich einholen, und deutlich wird, dass Lydia selbst Mobbing-Qualitäten hat und diese auch nach und nach publik werden – weiße, ältere Frauen also gar nicht so viel anders als weiße, alte Männer sind. Und Genie oder noch viel mehr – der Dirigent als Muse der Musik – einmal mehr hinterfragt werden muss.

Diese Abwärtsspirale, in der sich die weltbekannte Dirigentin bald wiederfindet und die sie mehr und mehr auf ihre verkümmerte, der Musik und dem Ruhm geopferte Kernpersönlichkeit zurückwirft, gibt dem langen Film dann auch zunehmend eine subtile Dramatik, weil er sich in diesen Momenten aus seinem thetischen Korsett befreien kann. Die pechige Musik von Hildur Guðnadóttir und Florian Hoffmeisters asketische und zunehmend finster werdende Farbräume korrelieren perfekt mit kurz eingestreuten, surrealen Horror-Elementen, die dem Film dann fast schon brutal seine realistische Grundlage entziehen. Gerade hier erinnert Fields Tár an Filme wie Michael Hanekes Klavierspielerin oder Darren Aronofskys Black Swan und ist auch Blanchett in diesen finsteren Momenten so kalt, fragil und verloren wie Isabelle Huppert bei Haneke und dem Wahnsinn so nah wie Natalie Portman bei Aronofsky.

Der Höhepunkt dieser Entwicklung wirkt dann allerdings wie ein Fremdkörper und grässlich aufgesetzt. Er reiht sich zwar in die immer wieder bizarre Horrordramatik ordentlich ein, psychologisch glaubwürdig ist das allerdings so wenig wie Franzens Analogie von DDR und Internet in Unschuld.

Doch zum Glück fängt sich Tár wieder, stellt Field mit Lydias Rückkehr zu ihren Ursprüngen als heranwachsender Leonard Bernstein-Fan und als Musikethnologin vielleicht die interessantesten, weil am wenig abgenutzten Fragen, geht es hier vielleicht wirklich um die Ursprünge des »Bösen«, stellt sich die Frage, ob Lydia jemals eine Chance auf »Besserung« hatte. Denn eine Musik, die in totalitären, monarchistischen Verhältnissen ihre Ursprünge hat und mit dem »Dirigenten« den »König« und dem »Orchester« das »Volk« wieder und wieder reproduziert, können die Beteiligten nicht anders als das sein, dessen Teil sie sind.

Es sei denn, sie kehren diesem System den Rücken zu. Und das ist dann am Ende vielleicht der schönste, berührendste Moment in Tár, in dem Field dann endlich Haneke hinter sich lässt. Die Erkenntnis, dass es für das Glück dann doch nie zu spät ist, auch wenn der Weg weit ist und so etwas wie Glück, das erst nur einmal wie Fremde aussieht, am Ende der Welt liegt. In diesem Fall den Philippinen. Aber es könnte natürlich genauso gut Panama sein.

- Ausdirigiert – arteshots Videokritik mit Sedat Aslan und Axel Timo Purr

- Podcast-Kritik mit Sedat Aslan und Axel Timo Purr

- Kurzbeschreibung und Kinoprogramm München