75. Berlinale 2025

»Licht« am Ende des Tunnels? |

|

|

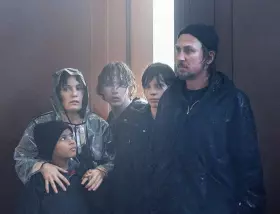

| »Licht«, der neue Film des deutschen Regiestars Tom Tykwer ist als Eröffnungsfilm gut gewählt... | ||

| (Foto: Frederic Batier/X Verleih) | ||

Der Trost von Fremden: Deja-vus bei der Berlinale – Alles wird mal wieder neu, nur die Probleme bleiben erstmal die alten; Berlinale Tagebuch, Folge 1

Am Donnerstag Abend werden sie eröffnet: Die 75. Berliner Filmfestspiele – und das mit einer interessanten Personalie: Die Luxemburgerin Désirée Nosbusch, Schauspielerin, TV-Host, neuerdings auch Regisseurin – ihr Regiedebüt Poison kam gerade ins Kino –, und auch in Deutschland schon seit Jahrzehnten ein Star, führt an diesem Donnerstagabend als Moderatorin durch die Eröffnungsgala im Berlinale-Palast am Potsdamer Platz.

Damit verbunden ist auch über Bande ein charmanter Wink zur eigenen Berlinale-Retrospektive und zum artechock-Sitz nach München: Denn für keinen Kinofilm ist Nosbusch auch annähernd so berühmt wie für den singulären und seinerzeit gründlich verkannten Film Der Fan vom

kürzlich leider verstorbenen Eckhart Schmidt. Der Film wäre ein wieder zu entdeckender Klassiker, und außerdem eine gute Ergänzung für die diesjährige Berlinale-Retrospektive, die – Wild schräg blutig – deutschen Genrefilmern der Siebziger Jahre gewidmet

ist.

Der Fan stammt aus dem falschen Jahrzehnt, atmet schon den Geist und die Coolness der German New Wave und hat mit »Rheingold«-Popper Bodo Staiger einen hervorragenden zweiten Hauptdarsteller. Eckhart Schmidt darf natürlich trotzdem nicht fehlen. Von ihm läuft dafür Männer sind zum Lieben da von

1970.

+ + +

Dieser Eröffnungsabend ist aber nicht nur für Nosbusch eine Premiere, es ist auch das erste Festival unter der Ägide der Amerikanerin Tricia Tuttle, die die Berlinale-Leitung im letzten Frühjahr vom vielerorts ungeliebten Leitungsduo Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeek übernahm. Vor Tuttle liegen viele ungelöste Probleme und Herausforderungen.

+ + +

Das Licht, der neue Film des deutschen Regiestars Tom Tykwer (Lola rennt), ist als Eröffnungsfilm gut gewählt. Der unterhaltsame Film läuft außer Konkurrenz und bietet in mehrerer Hinsicht ein Deja-vu: Tatsächlich eröffnete auch Tuttles Vorvorgänger Dieter Kosslick vor 22 Jahren »seine« erste Berlinale mit einem Film von Tom Tykwer: Heaven, die erste internationale Produktion des Regisseurs. Und auch die beiden Hauptdarsteller Nicolette Krebitz und Lars Eidinger sind alte Berlinale-Bekannte: Krebitz zeigte hier mehrere eigene Regiearbeiten, zuletzt A E I O U – Das schnelle Alphabet der Liebe im Wettbewerb, und der Berliner Bühnenstar Eidinger ist gefühlt seit 20 Jahren sowieso ein Dauergast des Festivals.

Auch sonst setzt die neue Berlinale-Chefin in vielem auf alte Gesichter: Schauspielerin Tilda Swinton in der Jury, Leonie Benesch, Marion Cotillard, Ed Norton und Roger Pattinson in Hauptrollen, US-Regisseur Richard Linklater, sein rumänischer Kollege Radu Jude, die französische Autorenfilmerin Lucile Hadzihalilovic um nur einige wenige zu nennen, die dem Berliner wohlbekannt sind.

Auch sonst wirkt das Programm etwas offener und liebevoller kuratiert als zuletzt. Wer sich für deutsches Kino interessiert, der kann in der Retrospektive unbekannte Genreperlen entdecken, wie einen Vampirfilm von Hans Geissendörfer.

+ + +

Vielleicht sei es ja eine Strategie der neuen Leiterin, »Integrationsfiguren« einzuladen, mutmaßte dieser Tage das Stadtmagazin »Tip«.

Denn tatsächlich sind die Herausforderungen groß: Die letzte Dekade waren sehr unruhige Jahre für die Berlinale wie für die Stadt Berlin und die bundesdeutsche Kulturpolitik, die den größten Teil des Festivaletats finanziert. Das wichtigste deutsche Filmfestival– und in eigener Wahrnehmung eines der drei wichtigsten »A-Festivals« der Welt – hatte seit den letzten Jahren des Kino-Populisten Kosslick mit mit einem zunehmenden Bedeutungsverlust zu kämpfen.

Hinzu kamen bereits vor der Corona-Pandemie Probleme mit dem Budget und akuter Raummangel. Ein ganzer Kinokomplex mit acht großen Sälen wurde am Potsdamer Platz geschlossen.

In diesem Jahr mussten auch noch das traditionsreiche Arsenal-Kino, eines der zwei Filmmuseen der Stadt und die deutsche Kinematik mit beiden Sälen schließen. Hinzu kommt das allgemeine Kinosterben, das auch die deutsche Hauptstadt erfasst hat. Die Folge sind eine starke Reduktion der Pressevorführungen

sowie eine Zersplitterung der Berlinale-Säle über die ganze Vier-Millionen- Metropole. Letzteres kann man zwar im PR-Jargon als neue Vielfalt und mehr Publikums- Zugänglichkeit verkaufen, für die regelmäßigen Festivalgäste und Professionellen aus aller Welt dominiert trotzdem der Eindruck eines unguten Zentrumsverlusts.

+ + +

Hinzu kommt Inhaltliches: Im Vorjahr wurde die Berlinale durch Debatten um Einladungen für rechtsextreme Politiker, interne Antisemitismus-Vorfälle und eine durch israelfeindliche Äußerungen skandalöse Preisverleihung erschüttert. Nicht alles daran hat die Berlinale zu verschulden. es trifft aber ein Festival, dass sich gern als besonders »politisch« vermarktet, besonders stark.

Das berührt ein generelles Problem gegenwärtiger Kulturpolitik, die weit über die Berlinale hinausgeht: Programm- wie Personalentscheidungen sind immer mehr durch Kriterien der Teilhabe und »Repräsentation« geprägt, weniger durch ästhetische Qualität oder Exzellenz. Damit steht zunehmend der universalistische Kern zur Disposition, der den meisten Kulturinstitutionen und auch den Gründungsakten internationaler Filmfestivals zugrunde lag.

Historisch gesehen sind Filmfestivals ein Projekt der klassischen Moderne und Ausdruck einer emphatischen Besetzung des öffentlichen Raums, des Selbstverständnisses demokratischer Gesellschaften der Nachkriegszeit nach 1945. Mit ihnen war die Hoffnung verbunden, gesellschaftliche und politische Spaltung durch kulturelle Verständigung und künstlerischen Fortschritt zu überwinden.

Dieses universalistische Konzept ist erkennbar in eine Krise geraten. Identitätspolitik und Kulturalisierung, also die Verlagerung politischer und ökonomischer Konflikte in Fragen von Lebensstil und Weltanschauung auf das Feld von Kunst und Kultur, treffen den Auftrag von Festivals ins Mark. Plötzlich sollen sie alle Seiten der Gesellschaft »abbilden«, und sich in aktuellen politischen Fragen, ob der Klimadebatte oder internationalen Konflikten positionieren. Und zwar »richtig«.

+ + +

Ein weiteres Problem ist der schrumpfende Etat: Zuletzt waren langjährige Sponsoring-Partner abgesprungen. Tuttle wird den Spagat meistern müssen, bei weniger Filmen und höheren Kosten die Einnahmen zu steigern.

In jedem Fall muss sich die Berlinale dem Kuratel der Politik entziehen, und zurückfinden zur ästhetischen Qualität, zu einem Gleichgewicht zwischen Cinephilie und Eventkino. Sie muss versuchen, sich eine eigene Agenda zu setzen.

Alles wird neu bei der Berlinale – und mit der neuen Leiterin gibt es zumindest »Licht« am Ende des Tunnels.

- Website des Festivals

- artechock-Special

- Berlinale-Tagebuch Folge 3 (20.02.2025)

- Berlinale-Tagebuch Folge 2 (14.02.2025)

- Berlinale 2025: Kurzkritiken (13.02.2025)

- Kontinental '25 (RO 2025) — Kritiken von Benedikt Guntentaler und Dunja Bialas