Kinos in München – Das Maxim

Das hundertjährige Politkino |

|

|

| Immer noch politisch: Das letzte Kino Neuhausens |

||

Mit freundlicher Unterstützung durch das Kulturreferat München

Mit freundlicher Unterstützung durch das Kulturreferat München

Filme werden fürs Kino gemacht, hieß es mal in einer Kampagne. Weil dies im Zeitalter von DVD und erhöhten Kinomieten mehr denn je keine Selbstverständlichkeit mehr ist, stellen wir hier besondere Kinos in München vor, die unbedingt einen Besuch wert sind.

Das Maxim, das letzte Stadtteilkino in Neuhausen, feiert 100. Geburtstag

Von Dunja Bialas

An diesem Nachmittag ist viel los im Foyer. Besucher belagern die kleine Bar, trinken Espresso und Tee, unterhalten sich. Andere sehen sich die Kunstwerke im Foyer an. An einer Wand hängt ein übergroßes 3D-Plakat mit einer Badeschönheit, die geradezu aus ihrem Schwimmreifen herauszufallen scheint: Es ist Bimovie-Zeit im Maxim.

Eine schöne Wiederbegegnung mit dem Kino, das am kommenden Wochenende seinen 100. Geburtstag feiert, und um das es in letzter Zeit etwas still geworden ist. Aufmerksamkeit bekam das Maxim in den vergangenen Jahren immer dann, wenn es um seinen baulichen Zustand oder seine technische Ausrüstung ging, oder gar darum, seinen Bestand zu schützen: 2009 gab es einen regelrechten Eklat, als bekannt wurde, dass das Haus, in dem das Maxim beheimatet ist, verkauft worden war, und der neue Eigentümer durch kräftige Mieterhöhungen versuchte, sich finanziell zu sanieren. Das Ende des Maxim drohte, und hätte Siegfried Daiber, der das Kino seit Ende der 70er betreibt, nicht wie die tapferen Gallier gegen alle Widrigkeiten gekämpft und sich für den Erhalt seines Kinos eingesetzt, gäbe es heute das Maxim sicherlich nicht mehr. »Sogar ein Konkurrent aus der Kinobranche fand sich unter den Anwärtern auf die Räume«, erinnert sich Daiber. »Das hat mir schwer zugesetzt, denn es war bekannt, dass ich weitermachen will.« Heute hat sich die Miete verdoppelt, Nebenkosten müssen – anders als früher – extra gezahlt werden. »Früher hat sich das Kino locker getragen, jetzt ist es mühsamst kostendeckend«, seufzt Daiber.

Gründerjahre und Hochzeiten

Einst, noch gar nicht so lange her, pulsierte das Kino als Begegnungsstätte. Das Maxim hatte sich in den 80er-Jahren den Ruf erarbeitet, Politkino zu sein. In das letzte Kino Neuhausens kam man aus der ganzen Stadt, hier sah man wichtige Filme des Weltkinos, guckte über Europa hinaus und in die Welt hinein. Herzstück waren die angeregten, mit Engagement betriebenen Diskussionen nach dem Film, in die sich Kinobetreiber Daiber gerne einmischte. Tage wie heute, wo »Bimovie« stattfindet, oder im Dezember, wenn das »Festival des gescheiterten Films« in das Maxim zurückkehren wird, holen diesen Geist für ein paar Tage zurück.

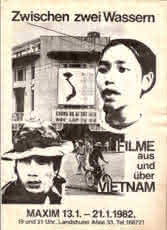

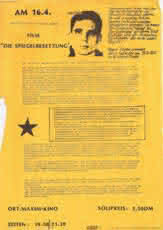

Hauptsache links: Programmblätter aus den 80er Jahren (Scans: Cinepur)

Sigi Daiber erinnert sich: Als er in das Maxim einstieg, war es ein Kino, »das am Sterben war, schon damals war das Inventar ziemlich alt«. Unterschiedliche Besitzerinteressen waren sich in den Jahren zuvor gegenseitig im Weg gestanden. Dann gab es die Idee, das Kino mit neuem Elan zu übernehmen. Sigi Daiber wurde dazu eingeladen; er hatte als Schüler mal als Filmvorführer gearbeitet. Zu diesem Zeitpunkt war er noch Ingenieur bei Siemens und ließ sich aufs Maxim unter der Voraussetzung eines Hobby-Kinos ein: Ein paar Mal die Woche vorführen, auf das Jahr verteilt ein wenig Programm machen, das waren die Anfänge für Daiber im neuen Maxim. Wenige Jahre später war Daiber der einzige, der übrig geblieben war, und er hängte seinen Job bei Siemens an den Nagel. Von nun an galt es, das Kino als Lebensunterhalt zu betreiben. »Der normale Kinobetrieb aber hat mich nie interessiert«, sagt Daiber. Die Motivation, das Kino zum Beruf zu machen, entstand aus dem Geist der Programmkino-Szene, die sich damals gerade bildete. Andere Filme zeigen, die noch nicht in den großen Kinos der Stadt gelaufen waren, politische Filme und Filme aus dem außereuropäischen Ausland, das war fortan das Credo des Maxim. Filmreihen zu Jean Rouch oder Chris Marker brachten dem Maxim zwar keine tollen Zuschauerzahlen, dafür aber treue Anhänger. Dazu wurde kräftig politisiert, Hauptsache man war irgendwie links. »Es waren damals Hochzeiten für uns!«, sagt er mit Blick auf die Polit-Kinoszene.

»Wir brauchen dringend ein Darlehen«: Das Maxim in den 80er Jahren (Foto: Cinepur)

Sigi Daiber ganz oben (Foto: Cinepur)

Es herrschte Gründerstimmung in München, Anfang der 80er Jahre. Studenten der HFF, darunter Nicolas Humbert, Mathias Allary, Nico Hofman und Werner Penzel, trafen sich im Maxim und schlossen sich zur Cooperative »Der andere Blick« zusammen. Der Verein »Filmstadt München« wurde ins Leben gerufen, mit Daiber als einzigem Kinobetreiber-Mitglied. 1985 kam das Internationale Dokumentarfilmfest, als westdeutsches Pendant des damals noch abgeschotteten DDR-Dokumentarfilmfestivals Leipzig. Vorangetrieben wurde die Gründung durch die AG Dok (dem Zusammenschluss deutscher Dokumentarfilmer), und die Wahl fiel auf München als »Austragungsort«: Die Stadt hatte mit dem Filmstadt-Verein gezeigt, dass die Szene lebendig war und sich zu organisieren wusste. Gudrun Geyer, mit der Sigi Daiber liiert war, leitete dann das Dokumentarfilmfest, 16 Jahre lang.

Daiber ist ein wenig abgeschweift in seiner Erzählung über seine Anfänge im Maxim. Das Kino kann aber nur verstanden werden, wenn der Kontext bekannt ist, die Zeit, in der es sich damals neu formierte: Alles hing mit allem zusammen. »Im ersten Jahr fand das Dokumentarfilmfest in der Lupe statt, die machte mehr her«, erzählt Sigi weiter. »Das Maxim war der AG Dok von Anfang an zu popelig.« Aber vom Jahre zwei an war es dann dabei, bis es Mitte der 2000er Jahre als Spielstätte wieder gestrichen wurde – in der Zwischenzeit war das Dokfest in andere Dimensionen gewachsen. Aus dieser Zeit aber haben sich die Erinnerungen eingeprägt, daran, wie Stühle in das Kino geschleppt wurden, weil die knapp 100 Sitzplätze dem Zuschaueransturm nicht genügten, und wie es hoch herging, im Foyer und in den Diskussionen.

Der Kinosaal heute

…und in den 80er Jahren (Foto: Cinepur)

Der Lauf der Zeit

Wann kam der Wendepunkt fürs Maxim? »Vieles versackt im Laufe der Jahre in Routine, man hat nicht mehr den großen Elan«, gibt Daiber zu. Rückblickend stellt er fest: »Ein Fehler war vermutlich, dass ich mich an einen Verleih gehängt habe, an Neue Visionen.« 1997 gegründet, hatte dieser zunächst in München kein Kino, das sein Programm spielen wollte. Sigi Daiber wollte ihn unterstützen und spielte seine Filme – bis der Verleih wuchs und plötzlich auch für andere Kinos interessant wurde. »Da hat man keine Chance mehr«, als Maxim-Kino, etwas abgelegen an der Landshuter Allee und mit dem altertümlichen Inventar.

Daiber hat seitdem abgeschlossen mit der Idee des Programmkinos, das auch Premieren spielt. »Durchlauferhitzer zu sein für neue Filme funktioniert nicht mehr.« Bisweilen hat er überhaupt kein Programm mehr bekannt gegeben, wie wir bei Artechock wissen. Auch die Zeiten, als verlässlich um Weihnachten herum Tarkowski gespielt wurde, mit der Ankündigung als letzte Chance, die Filme im Original zu sehen, sind vorbei. Wir kamen damals in Scharen, genossen die Wärme des Kino-Ofens und integrierten die Geräusche des vorbeirauschenden Verkehrs bereitwillig in die atemlose Stille von Solaris und Stalker.

Daiber erinnert sich gerne an die vielen jungen Tarkowski-Pilger, die sein Kino füllten. Mit der »Wende« aber fielen die untertitelten Filmkopien der Freunde der Deutschen Kinemathek weg; der ehemalige DDR-Progress-Verleih mit seinen Synchron-Fassungen hielt fortan das Tarkowski-Verwertungs-Monopol.

In Zukunft will, ja, muss das Maxim andere Wege beschreiten, um einen Ausweg aus der Film-Misere zu finden: »Ich möchte 111 Jahre Maxim feiern!«, sagt Daiber, und es klingt wie ein selbstbewusstes Statement gegen alle schon gehörten Unkenrufe. Die Zukunft sieht er darin, aus dem Maxim wieder einen echten Treffpunkt zu machen. »Home-Cinema« könne jeder, sich daheim einen Film beamen, dazu gehört heute nicht viel. Sich aber mit Gleichgesinnten im Kino treffen, das könnte auch in Zukunft wichtig sein. Das Kino für Gruppierungen öffnen, die für ihre Treffen einen Ort suchen, auch um einen Film zu sehen: Das könnte klappen, in etwa diese Richtung könnte die Reise gehen.

Das Hundertjährige

Jetzt aber wird das Maxim erst mal 100 Jahre alt. Das Haus, in dem es sich befindet, wurde 1902 errichtet, ganz am Anfang war das Kino ein Kaufhaus mit kleinen Läden zur Straße hin, davon zeugen noch die Rundbögen an seiner Frontseite, ehemalige Schaufenster. 1911 ist es dann umgezogen, und es fand sich der Antrag, ein Kino einzurichten. 1912, das Gründungsjahr des »Theater des Westens«, wie das Maxim anfangs hieß, war ein »Boom-Jahr«, die Kinos schossen als »Renditeobjekte« förmlich aus dem Boden, wie Winfried Sembdner in der Festschrift zum ebenfalls 100-jährigen Bestehen des Arena-Kinos schreibt. Für Siegfried Daiber ist es die Zeit »im Kino-Konglomerat«, vermutlich war das Kino damals nur eine Spielstätte einer größeren Kette. In den 50er Jahren wurde das Kino dann umgebaut und in »Maxim« umbenannt. Seitdem gibt es den vorderen Eingang, es gab ein kleines Kassenhäuschen, bevor man den Kinosaal betrat. Erst in den 70er Jahren wurde das Foyer geöffnet, damals noch mit abgehängter Decke, die die Neuankömmlinge um Sigi Daiber entfernten. Unter der Leimfarbe kam das einzigartige Fresko zum Vorschein, das noch von der reichen Kaufmannszeit in den Nuller-Jahren zeugt. Seitdem hat sich baulich nicht viel geändert: die Holzdielen knarzen seit den 50er Jahren, der Verkehr rauschte schon in den 70ern vorbei, wenn noch nicht so massiv. Geblieben ist auch die ganz eigene Maxim-Atmosphäre. Im Foyer wird man gemütlich umfangen wie in einer Einladung, nach dem Film noch zu bleiben. Wenn man im Kinosaal in einer der historischen, aber nicht unbequemen, gepolsterten Holzsessel sitzt, spürt man das alte Maxim, meint man, das Hundertjährige aus all den Ritzen und Fugen der Holzverkleidung zu vernehmen, ganz als würde es flüsternd viele Geschichten aus hundert Jahren erzählen wollen. Das Maxim ist das Gegenteil eines unsichtbaren Kinos, es ist ein Kino, das die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Das sagt: Schaut her, ich bin alt, und das ist gut so!

Der Lautstärkeregler im Kinosaal. Das weiße Knöpfchen weckt bei Bedarf den Vorführer

Anarchie und Alltag

Ein markantes Erkennungszeichen aber ist seit ein paar Jahren verschwunden: Das Anarcho-A links unten auf der Leinwand. »Das hatte jemand mit Filzstift auf die Leinwand gemalt, als wir Beruf Neonazi spielten.« – Und dann wurde es immer wieder erneuert? Sigi lacht. »Nein, wir haben es mit Tipp-Ex übermalt, mit der Folge, dass es bei der Projektion so richtig schön zum Vorschein kam.« Seit 2007 hat das Kino eine neue Leinwand, ein Überbleibsel von den Dreharbeiten zu Pornorama, in dem das Maxim eine wichtige Dreh-Location war. Was sollte denn noch erneuert werden im Maxim? Daiber fällt die Warmluftgasheizung ein, die den Kinosaal in ein dumpfes Grundgeräusch bettet, und der Beamer, um auch BluRay zeigen zu können.

Es gibt viele Freunde des Maxims, auch solche, die Daiber dabei helfen möchten weiterzumachen. Eine dieser Gruppierungen ist die in Neuhausen ansässige Journalistenakademie, die auch gute Kontakte zum zuständigen Bezirksausschuss hat. Sie hat u.a. eine Benefiz-Veranstaltung für eine Aufpolsterung der Maxim-Stühle initiiert. »Wenn vieles noch nicht geschehen ist, dann hat das auch mit mir in der Vergangenheit zu tun«, gesteht Sigi Daiber. Jetzt immerhin lässt er am kommenden Samstag sein Kino feiern, das Fest wird durch die Journalisten ausgerichtet. Gezeigt wird passenderweise Im Lauf der Zeit von Wim Wenders, den Daiber ausgesucht hat. »Was sonst so passiert, weiß ich nicht«, es wird gewissermaßen eine Überraschungsparty für das Haus.

Wir sitzen im Foyer des Kinos. Über uns das beeindruckende Deckenfresko, die Attraktion des Maxims überhaupt, wie ich noch einmal bemerke. »Ich dachte immer, das Schönste am Maxim wären die Filme!«, sagt Daiber. – »Ja, auch, aber die Filme wechseln, das Fresko bleibt.« – »Oh, dann werde ich einfach auch die Filme nicht mehr wechseln!« So vergnügt hört sich Sigi Daiber heute wieder an.

Literatur zur Geschichte der Münchner Kinos:

- »Für ein Zehnerl ins Paradies – Münchner Kinogeschichte 1896 bis 1945«, hg. von Monika Lerch-Stumpf mit HFF München, Dölling und Galitz Verlag, 247 Seiten, € 59

- »Neue Paradiese für Kinosüchtige – Münchner Kinogeschichte 1945 bis 2007«, hg. von Monika Lerch-Stumpf mit HFF München, Dölling und Galitz Verlag, 368 Seiten, € 42

- »Das Münchner Film- und Kinobuch – Die Biographie der Filmstadt München«, hg. v. Eberhard Hauff, Edition Achteinhalb, 1988, 303 Seiten, antiquarisch

- »Hollywood in Neuhausen«, Band 1: Glanz und Niedergang der Kinos im Münchner Westen, hg. Geschichtswerkstatt Neuhausen, antiquarisch

- »Hollywood in Neuhausen«, Band 2: Die Stummfilmzeit aus der Sicht eines Münchner Stadtteils, hg. Geschichtswerkstatt Neuhausen, antiquarisch

- »Nie bedeutend ...aber immer noch da – Das Arena – 100 Jahre Kino in der Hans-Sachs-Straße 7«, von Winfried Sembdner, hg. v. Arena Filmtheater BetriebsGmbH, jezza! Verlag, 96 Seiten, € 10

- »Wir feiern 100 Jahre Filmtheater Sendlinger Tor – Eine Kinogeschichte. Die Chronik zu 100 Jahrn Filmtheater Sendlinger Tor«, von Gabriele Jofer, Hrsg. Filmtheater Sendlinger Tor GmbH. Erhältlich an der Kinokasse

+ + +

Zum 100. Geburtstag des Maxim findet am 24.11. eine Jubiläumsveranstaltung statt. Gezeigt wird Im Lauf der Zeit von Wim Wenders, als Vorfilm Und mehr bedarf es nicht, ein Portrait über Sigi Daiber. Beginn: 19 Uhr

MAXIM Kino, Landshuter Allee 33, 80637 München,

Tel. 089 / 168721

- Kinos in München – unsere Kinoporträts im Überblick