39. Filmfest München 2022

Die Innovation der alten Zöpfe |

|

|

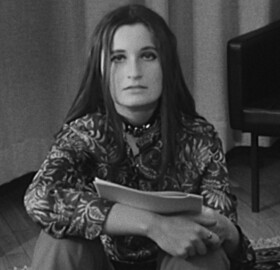

| Sie trägt im Alter Zöpfe, woran abzulesen ist, dass es keine absoluten Merkmale gibt: Elfriede Jelinek | ||

| (Foto: FILMFEST MÜNCHEN / Claudia Müller) | ||

Altersdiskriminierung und Diversity-Klischees: Die Filmbranche hat ein Problem. Beobachtungen von zwei Panels des 39. Filmfest München

Von Dunja Bialas

»Das ist mein erster Kinofilm, den ich machen konnte, ich bin jetzt 58 Jahre und danke meinen Produzentinnen! Ohne sie wäre das wieder nur TV geworden.« Deutliche Worte von Claudia Müller, die auf dem Filmfest München ihr Portrait Elfriede Jelinek in Weltpremiere zeigte. Der Film macht mit diesem Hinweis, den sie von der Bühne aus tat, einen eigenartigen Schulterschluss mit der Nobelpreisträgerin. Zwar hatte Jelinek als Schriftstellerin die Freiheit zu publizieren, wurde aber von der österreichischen Öffentlichkeit als »Nestbeschmutzerin« abgelehnt und zog sich unter Waldheim und Haider, die eine krasse Rufmordkampagne gegen die herausragenden Köpfe der Kultur fuhren, in »innere Emigration« zurück. Warum es bei Claudia Müller bislang nur für TV-Produktionen gereicht hat, kann von dieser Stelle aus nicht beurteilt werden, ihr Statement, das sie auf der Bühne in Anwesenheit der BR-Produzenten tat, schien aber aus einer gewissen Verve, Verletzung und auch Stolz heraus gesprochen. Auch ihr Team bestand überwiegend aus Frauen. Die Kamera: führte die Österreicherin Christine A. Maier, die auch die Portraits über Alice Schwarzer und die österreichische Politikerin Johanna Dohnal fotografiert hatte. Montage: Mechthild Barth, die schon in Bilder (m)einer Mutter und den viel gelobten, aber bei uns nie ins Kino gekommenen Monday um zehn editiert hatte.

Die Montage und die Kameraführung sind herausragendes Merkmal von Elfriede Jelinek, die man an dieser Stelle auch als Namen, nicht Filmtitel schreiben könnte. Die Schriftstellerin hat früh begonnen, die Cut-up-Techniken und Collagen der Beat Generation für ihr Werk zu adaptieren, Mechthild Barth weiß kongenial, dies in den Bildzusammenhang zu übersetzen, wenn sie die Stimme der Elfriede Jelinek mit Found Footage des Alltags unterfüttert und den Bildfluss dadurch immer wieder im Cut durchbricht. Christine A. Maier überrascht durch rätselhafte und atemberaubende Kamerafahrten, und Claudia Müller ist ohnehin das Zentrum für diesen energiegeladenen Film.

Furioses Mutter-Kompositum

Zu dieser innovativen Kombo könnte man aus dem diesjährigen Filmfestprogramm noch Carolin Schmitz mit Anke Engelke hinzufügen, die in Mutter zu einer radikalen Neuerung des dokumentarischen Thesenfilms findet. Schmitz hatte im Vorfeld des Films mit verschiedenen Müttern Gespräche über ihr Leben – ihr alltägliches und biographisches – geführt, die sie nun alle in Anke Engelke, die so etwas wie einen Mutter-Prototyp verkörpert, zusammenfließen lässt. Was wir haben: Verzicht auf die Identifikation dokumentarischer Protagonisten und Verzicht auf den Voyeurismus, den das Authentisch-Dokumentarische mit Einblicken in die Lebenswelten der Protagonisten auch immer bereithält. Eine radikale Objektivierung also als Resultat, und eine für manche schwer zu ertragende, weil ungewohnte Verkünstelung, die wiederum eine tiefere Wahrheit zu erkennen gibt: Eine Mutter ist eben keine durchgängige Biographie, sondern ein Kompositum verschiedener Selbstbilder und Fremdzuschreibungen, Schuldzuweisungen, Sorgen und Leidenschaften. Ein Film wie eine Anklage an unser verkorkstes Mutterbild, mit Anke Engelke als souveräner Botschafterin.

Ex und hopp: die Altersdikriminierung

Alle hier genannten Frauen – Claudia Müller, Christine A. Maier, Mechthild Barth, Carolin Schmitz, Anke Engelke – haben die Fünfziger bereits überschritten und sind damit lebendige Ausnahmen für ein Phänomen, das auf dem Panel »Ex und hopp – altgestellt, kaltgestellt« unter dem Stichwort »Altersdiskriminerung vs. Nachwuchsblockade« während des Filmfests vom Regieverband BVR verhandelt wurde. Dort beklagten sich nicht nur die Frauen, sondern in hohem Maße auch die Männer über Altersfeindlichkeit. Männer trifft es nun doppelt, wenn sie durch jüngere Frauen ersetzt werden, die (älteren) Frauen wiederum erleben gerade schmerzlich die Ironie der Geschichte, mit »Pro Quote« für eine Gerechtigkeit gefochten zu haben, aus der sie jetzt systematisch selbst ausgeschlossen werden – weil sie als Vorkämpferinnen einer Generation angehören, die man bei den Sendern jetzt nicht mehr will, weder vor noch hinter der Kamera. Die Altersdiskriminierung der Frauen betrifft (anders als bei den Männern) genau die Generation, die auch zuvor von der Teilhabe an Ämtern, Aufträgen und anderem systematisch ausgeschlossen war. Sie schaut jetzt also zum zweiten Mal in die Röhre.

Diese bislang wenig diskutierte und auch tabuisierte Form (das eigene Alter wird nicht verraten) der Diskriminierung geschieht von den Sendern unter dem Deckmäntelchen, ein junges Publikum gewinnen zu wollen. Dazu bräuchten sie Formatinnovationen, so die Verantwortlichen, die sie eher den Digital Natives zutrauen als den Alten. Dass aber genau die jüngere Generation, die Debütanten, sich womöglich noch nicht trauen, den kreativen Vorstoß zu wagen, erklärt sich nicht nur aus der Binse, dass man sein Handwerk erst beherrschen müsse, um es zu durchbrechen, Formate kennen müsse, um sie zu dekonstruieren. Nicht zwingend kann der oder die etwas Neues wagen, die sich erst den Weg ebnen muss, sondern eben gerade auch die Erfahrenen und womöglich Formatmüden – man muss sie nur lassen. Was die Sender im Grunde aber nicht wollen, denn sie haben seit Jahren auf das Prinzip »was bekannt ist, wird gemocht und weiter produziert« gesetzt. Hier braut sich etwas zusammen, denn die von den Produktionsprozessen weitgehend ausgegrenzte Frauengeneration sollte ihr Schicksal nicht mehr hinnehmen.

Ausbruch aus dem Plot-Gefängnis

Corsage, mit dem das Filmfest München eröffnete, leistet für dieses Thema wichtigen Beistand. Die vierzigjährige Sisi rebelliert und schert aus und repliziert sich final, um dem Druck der Öffentlichkeit auf ihren Körper zu entkommen. Was mit einer rigiden Diät beginnt – nur zwei Orangenscheiben zum Abendessen –, um die modische Corsage-Silhouette mit Wespentaille zu halten, sich über wilde Ausritte, Nacktbaden im See und heimliches Rauchen Bahn bricht, mündet im Abschneiden der alten Zöpfe und in der Substitution des eigenen Körpers in einem Double als finalem Befreiungsschlag. Feministischer und rebellischer kann man die Figur der Sisi nicht denken, und die Formsprache des Films mit seinen situativen Szenen greift das ästhetisch auf, duckt sich unter dem Plotdruck weg – auch zum Verdruss so mancher, vor allem männlicher Kollegen. Der Druck auf die Frau und auf die Formattreue ist auch heute noch überall spürbar, und nur wenige Schauspielerinnen bekommen ein neues Image und damit auch neue Rollen verpasst wie (die über fünfzigjährige) Noémie Lvovsky in Pietro Marcellos (Mitte Vierzig) zugegeben altmodischem, aber gerade dadurch sehr innovativ und unbekümmert wirkendem L’Envol.

Wie immer gilt, dass die Innovationsfreudigkeit der eingangs genannten Frauen nicht zu verallgemeinern ist. Corsage-Regisseurin Marie Kreutzer ist zwar auch schon Mitte Vierzig. Aber eine der mutigsten und sich dem Ruf der Sender nach Innovation am innovativsten verweigernden Frauen macht an der HFF München gerade erst ihren Abschluss, mit kurz über Dreißig, während sie sich auch noch als Autorin betätigt: Jovana Reisinger, die »Spitzenreiterin«.

Diversity-Klischees

Daher ist es höchste Zeit, das Identitäre – also die Bestimmungen aufgrund von unhintergehbaren biologischen oder geo- und soziopolitischen Determinanten wie Gender, Age, Race und Class – hinter sich zu lassen und endlich einmal genauer hinzusehen. Denn auch die altgediente Doris Dörrie, Professorin der HFF und Regisseurin von herausragenden Werken wie Kirschblüten – Hanami, kehrt nun mit dem auf dem Filmfest uraufgeführten Freibad ins komödiantische Fach zurück, in dem Differenzierung und echter Spaß nur allzu gerne dem Klischee weichen, und das sich damit seit den Achtzigern als kaum verändert präsentiert. Nur das Sujet ist jetzt ein anderes: Nicht mehr Männer wie im gleichnamigen Film von 1985 sind heute witzig, sondern Frauen und Multikulti. Das folgt auch dem seltsamen Missverständnis der französischen Monsieur Claude-Reihe, die Klischees benutzt, um sie angeblich zu entlarven und Aufklärung zu schaffen – im selben Atemzug aber auch reproduziert und damit im Umlauf hält. Auf dem Diversity-Panel des Münchner Filmfests kam es so auch zu einem kleinen Eklat, als eine Filmemacherin (mit Migrationshintergrund) das Dörrie'sche Bild von den islamischen Frauen im Freibad als kulturfremd brandmarkte. »Eine Frauengruppe mit Schleier und Gucci-Tasche kommt ins Frauenfreibad, und anstatt sich auszuziehen und ins Wasser zu gehen (denn dafür gehen Muslime ja überhaupt ins Frauenfreibad) setzen sie sich wie Idioten mit schwarzen Schleiern in die pralle Sonne bei 40 Grad, und die deutschen Zuschauer fanden das alles mega-lustig und haben sich von Anfang bis Ende totgelacht.«

Sich selbst neu erfinden

Genau hinsehen sollte man also. Keine Orthodoxie und keine Ortho-Regie, wie es jetzt durch das Diversitätspostulat à la Hamburger Filmstiftung MOIN passiert, die eine Diversity-Checkliste der Projektförderung voranstellt (Freibad gehorcht diesem Postulat), aber auch kein »Junge Frauen first«, kein »Alte Frauen first«. Kein »Alte weiße Männer first«, kein »Junge migrantische Männer first«. Sondern bitte ausschließlich den Mut, Dinge anders zu machen, sich von alten Schablonen und Denkweisen verabschieden, ohne neue Schablonen zu fordern oder gar zu praktizieren, wie es heute mehr und mehr der Fall ist.

Das Filmfest München macht es eigentlich gerade sehr schön vor, wie man sich innerhalb gegebener Umstände neu erfinden kann. Während der Eröffnung haben bis auf den künstlerischen Leiter Christoph Gröner, der sich auf der Bühne mit der Funktion des Fragestellers begnügte, nur Frauen das Wort ergriffen – in der ganzen Bandbreite: die geschäftsführende Filmfestleiterin Diana Iljine, die sich in ihrer Funktion als Repräsentantin noch in seltsamer, amtlicher Verwandtschaft zur Corsage-Sisi befand, mädchenhaft mit Augenaufschlag die Digitalministerin Judith Gerlach, furios und reflektiert die Kulturbürgermeisterin Katrin Habenschaden. Und auch oder selbst wenn die Männer beim Filmfest München das Wort ergreifen, ist dieses Jahr insgesamt mehr Offenheit und mehr Reflexion zu erleben, weniger Verkrustungen und weniger PR-Sprüche als in den vergangenen Jahren. Man bemüht sich um echten Diskurs und wichtige Themen, ohne dies allzu ostentativ auszustellen. Vielleicht können andere ja davon lernen, das Schemadenken abstreifen und sich auf neue Wege wagen.

- Website des Festivals

- unser Special zum 39. Filmfest München 2022