Gestrandet auf Corona Island

Kein Koller auf Korona, Teil 4 |

|

|

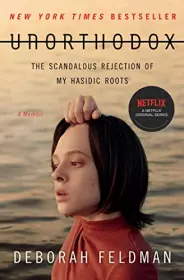

| Ist das Buch der bessere Film? Bei Deborah Feldmans »Unorthodox« und der Netflix-Auswertung ist das wenigstens einmal nicht ganz so eindeutig. | ||

| (Foto: Axel Timo Purr) | ||

Lieber gute Bücher statt schlechte Filme: von Anna, Buck und Deborah bis zu Effi, Narziss, Siggi und Oz – es gibt so viele schlechte Literaturverfilmungen wie Sand am Meer. Aber jetzt endlich auch die Zeit, die literarischen Vorlagen zu lesen und sich das Kino mal so richtig abzugewöhnen

Von Axel Timo Purr

»Es spricht überhaupt nichts dagegen, wenn sich jemand im Rahmen seines Spaziergangs allein, mit der Familie oder sonstigen Angehörigen seines Hausstandes zwischendurch auf eine Parkbank in die Sonne setzt. Es spielt für das Infektionsrisiko auch keinerlei Rolle, ob jemand dabei ein Buch oder eine Zeitung liest oder etwa ein Eis isst.« – Minister Joachim Herrmann (CSU) am Mittwoch, den 8. April 2020

Es ist ja nicht nur die Angst vor der Ansteckung, die eine beängstigend große Zahl von Menschen auch nach dem Lockdown vom Gang ins Kino abhalten wird, wie eine letzte Woche in Variety veröffentlichte amerikanische Studie befürchten lässt. Nein, es ist natürlich auch die Tatsache, dass viele Menschen das Kino wohl gar nicht mehr vermissen werden, auch wenn sie das jetzt noch behaupten. So wie es in den letzten Jahren immer wieder der Fall gewesen ist. In all den tot-gentrifizierten Stadtteilen Münchens, in denen der Tante-Emma-Laden und der Bäcker, die Buchhandlung um die Ecke nun fast alle verschwunden und stattdessen von fetten und feinen Agenturen bevölkert sind, jedenfalls bis vor Corona. Zwar hat jeder inbrünstig und mit Krokodilstränen behauptet, wie sehr er das Nachbarschafts-Kleinod geschätzt hätte, doch eingekauft wurde beim Discounter um die Ecke oder bestellt bei Amazon. Und auch beim ältesten Kino Münchens, dem vor fast genau einem Jahr geschlossenen Neuen Gabriel, war das nicht anders. Der Aufschrei war vor allen bei denen laut, die schon seit Jahren keinen Schritt mehr in das Kino gesetzt hatten.

Noch schwieriger wird es, wenn man in Zeiten des Lockdowns auch noch anfängt zu lesen, denn auch das könnte ja wie das Streamen zu einem weiteren Verlust an Kinogängern führen, merkt man erst einmal, vielleicht sogar zum ersten Mal im Leben, dass ein Buch so groß wie ein Kinosaal und so polymorph wie eine Kinoleinwand sein kann. Und man zudem auch noch feststellen muss, was der Film der Literatur alles angetan hat, wie übel das eine oder andere Buch durch seine Verfilmung missbraucht oder sogar vernichtet worden ist.

»Es ist ein weites Feld.«

Und ich will eigentlich gar nicht schon 1974 anfangen, als Fassbinder Generationen von Gymnasiasten »ihre« Effi Briest mit einer Hannah Schygulla so vernichtet hat, dass das für viele auch das Ende am Interesse für den Neuen Deutschen Film war. Inzwischen ließe sich zwar auch noch Hermine Huntgeburts schale, wenn auch »zeitgemäße« Effi-Interpretation von Fontanes Stoff aus dem Jahr 2009 hinzufügen. Aber warum nicht gleich zum Buch greifen, das, wenn es denn Ihr nächster Buchladen (der anders als Amazon auch in Corona-Zeiten an Sie ausliefert) nicht hat, sogar kostenlos zum Herunterladen verfügbar ist. Denn »Effi« erzählt neben dem, was wir alle im Deutschunterricht gelernt haben, ja auch die Geschichte einer psychischen, physischen und geografischen Isolation, wie sie jetzt in den Wochen des Corona-Lockdowns vielleicht noch viel stärker nachzuvollziehen ist, als in jeder auch noch so guten Deutschstunde, in der wir ja nur 45-90 Minuten zwangsisoliert werden.

»Weißt du, was Sehen ist? Vermehren.«

»Deutschstunde« ist natürlich ein gutes Stichwort, um uns in die Gegenwart zu katapultieren und das »weite Feld« der letzten Jahrzehnte hinter uns zu lassen und dann doch im Kern auch hier unserer absoluten Gegenwart zu begegnen. Denn Christian Schwochows Deutschstunde (Text- und Video-Kritik auf artechock), im letzten Jahr erschienen, war schon ein echter, wenn auch schöner Ärger – ein Film, der zwar Lenz' schon 1968 brilliant beschriebene politische und private Isolation einer Gesellschaft in großartige norddeutsche Landschaftsbilder fasste, aber liest man erst einmal den »echten« Lenz, bekommt man ein gutes Gefühl dafür, in was für Biedermeier-Zeiten wir bereits gefangen sind, denn Lenz' mehr als 50 Jahre alte »Deutschstunde« wirkt wie das gegenwärtige, viel modernere Gegenstück zu Schwochows Film.

»Du bist Künstler, ich bin Denker.«

Und wo wir schon mal bei den Klassikern der neueren deutschen Literatur sind, bleiben wir doch dabei: denn gar nicht so lang nach Deutschstunde, ein paar Tage vor dem Kino-Lockdown in Bayern, kam Stefan Ruzowitzkys Hermann Hesse-Verfilmung von Narziss und Goldmund (Text- und Video-Kritik auf artechock) in die Kinos. Auch hier gilt wie für Siegfried Lenz – wer Interesse daran hat zu sehen, in welch restaurativen Zeit wir leben, der soll sich ruhig den Film ansehen. Wer große, aufregende Literatur lesen, etwas über den Sinn des Lebens auch in Krisenzeiten erfahren und eine Ahnung davon bekommen möchte, warum Hesses »Narziss und Goldmund« einer der erfolgreichsten Romane der deutschen Literatur ist, der soll ihn sich bestellen. Neu oder in wundervollen antiquarischen Ausgaben, die z.T. für Cent-Beträge zu erhalten und online überall erhältlich sind. Denn Antiquariate mit Publikumsverkehr sind ja schon lange vor Corona nicht nur in München so gut wie verschwunden.

»Er wurde geschlagen, aber er war nicht gebrochen.«

Ein weiterer großer Roman, den sich das Kino immer wieder von neuem »einverleibt« und »zeitkonform« wieder »ausgespuckt« hat, ist Jack Londons »Ruf der Wildnis«. Erst vor ein paar Monaten war es wieder soweit. Und das in schon fast über-klassischer Disney-Manier. Alle Wildheit ist in Chris Sanders Ruf der Wildnis (Text- und Video-Kritik auf artechock) gezähmt, die Natur von Weichzeichnern und CGI genauso zurechtgestutzt wie die Kämpfe zwischen Mensch und Mensch und Mensch und Tier und Tier und Tier. Es ist ein Film, in dem kein Blut fließt und selbst der Tod romantisch ist. Immerhin gibt es Harrison Ford, aber trotz Ford sollte der Griff zum Buch auch hier zwingend sein, um endlich mal wieder einen klaren Kopf zu kriegen, über sich, das Leben und das Wilde in jedem von uns und auch darüber, wie wir nach der Corona-Krise handeln sollten, denn auch davon erzählt Jack Londons großartiger, leider nur allzuoft als »Jugendbuch« missverstandener Roman …

»Isch bin andas wiede Andren«

Deborah Feldmans autobiografische Geschichte einer Flucht aus einer ultraorthodoxen jüdischen Gemeinde im »selbstgewählten Lockdown« in New York nach Berlin wird gerade in der Netflix-Mini-Serie (vier Folgen) »Unorthodox« erzählt. Die filmische Umsetzung durch Maria

Schrader (Regie) und Anna Winger/Alexa Karolinksi (Drehbuch) geht mit Feldmans Buch sehr frei um und schreibt ihm einen z.T. unerträglich blauäugigen Berlin-Teil zu, der die antisemitischen Tendenzen in Berlin mit keinem Wort erwähnt und Feldmans »Transformation« zu einem »freien« Menschen schmerzhaft verkürzt. Aber allein schon Shira Haas in der Hauptrolle zu hören und zu sehen (v.a. auch in der finalen Folge bei einer großartigen Gesangsperformance) und fast alle

Beteiligten auch in Jiddisch sprechen zu hören – was ja im Buch nicht möglich ist, da es keine Untertitel gibt – ist die Miniserie wert. Mehr noch, um in Ansätzen zu verstehen, wie (nicht nur) eine chassidische Gemeinde funktioniert, wie in diesem Fall der Holocaust fundamentalistische Strukturen noch einmal verstärkt hat und warum die Hälfte aller Corona-Kranken in Israel Ultraorthodoxe sind. Das hört sich zwar sehr gut an, dennoch sei Deborah Feldmans Buch, das

ebenso gut zu lesen ist, wie die Serie zu sehen ist, unbedingt empfohlen, um die z.T. unnötigen Eingriffe der Serienmacher schnell wieder zu vergessen.

Wem »Unorthodox« noch übler bekommen sollte und wer sich gar Alan Poseners Kritik in der Welt anschließen sollte, der in »Unorthodox« antisemitische Vorurteile

bedient und nicht mehr als ein »Feelgood-Movie für Berliner Hipster und solche, die es gerne wären«, sieht, der sollte sich – statt sich zu ärgern – ganz schnell einen der ganz großen Romane der Weltliteratur des 20. Jahrhunderts zukommen lassen, Amos Oz' »Eine Geschichte von Liebe und Finsternis«, die alles erzählt, was Jüdisch-Sein und die Geschichte Israels ausmacht, und der

eine richtige Serie und nicht nur eine Mini-Serie verdient hätte und vor allem nicht nur die Standard-Verfilmung durch Nathalie Portman – ein immerhin sehenswertes Melodram, das durch den Dreh an Originalschauplätzen und in Hebräisch dann immer wieder auch authentisch wirkt, aber ansonsten auf fast allen Ebenen grausam scheitert.

»Wenn ein Mensch glaubt, nu ist gut, dann ist noch lange nicht gut.«

Natürlich gibt es Hoffnung, gab es schon immer Hoffnung, gibt es zahlreiche großartige Literaturverfilmungen, man denke nur an Stanley Kubricks kongeniale Barry Lyndon-Umsetzung (1975) von William Makepeace Thackerays »Die Memoiren des Junkers Barry Lyndon«! Und was in der Vergangenheit war, das gilt wie immer schon auch für die Zukunft. Denn hoffentlich schon bald nach dem Lockdown dürfte Burhan Qurbanis, auf der Berlinale diesen Jahres erstmals gezeigte, wild-geniale Umsetzung von Alfred Döblins »Berlin Alexanderplatz« in die Kinos kommen. Und da gilt dann die Doppelpackregel auf ganz andere Weise: denn wer Vorlage und Umsetzung gleichermaßen zu sich nimmt, der dürfte auch doppelt gesund und fröhlich in die Zukunft blicken können.

- Gestrandet auf Corona Island – unser Special zur Corona-Krise

- Kein Koller auf Korona, Teil 1 – Netflix abseits der Serien: Über die heilsame Kraft des Humors, das Reisen ohne zu reisen, Filmkunst, Eskapismus und ein Leben ohne Kino in Quarantäne-Zeiten

- Kein Koller auf Korona, Teil 2 – Endlich Zeit, um alte Liebschaften aufzufrischen oder zu verstoßen – ein Blick auf Sam Mendes American Beauty, 20 Jahre nach dem überraschenden Oscar-Gewinn

- Kein Koller auf Korona, Teil 3 – Black is bad and beautiful – »Queen Sono«, die erste von »script-to-screen« in Schwarzafrika produzierte Serie, hinterfragt pointiert alte Stereotypen und bietet im Gegenzug einen erfrischend-radikalen Pan-Afrikanismus. Und ist dabei auch noch sexy, spannend und sowieso supertoll.

- Kein Koller auf Korona, Teil 5 – Zu Besuch in Nordkorea, um die eigene Freiheit wieder schätzen zu lernen und dann auch noch zu erfahren, dass es neben Regisseuren wie Lee Chang-dong (Burning) und Bong Joon-ho (Parasite) mit »Crash Landing on you« auch ein unfassbar aufregendes Serien-Süd-Korea gibt, dass gegenwärtig mehr für die Politik tut als jeder Politiker

- Kein Koller auf Korona, Teil 6 – Something BIG is coming – die Versuchung christlicher Filme: Nach sechs Wochen ohne Kino wächst die Verzweiflung. Zeit also, es auch einmal mit dem Glauben und ein paar ausgesprochen eindrücklichen christlichen Filmen versuchen.

- Kein Koller auf Korona, Teil 7 – Zombies sterben nicht: Wim Wenders Im Lauf der Zeit aus dem Jahr 1976 sieht sich wie der ideale Subtext zu unserer (Corona-) Gegenwart. Sterbende Kinos, eine paralysierte Wirtschaft und Menschen auf Distanz. Aber Wenders Film zeigt auch: am Ende geht es immer weiter, auch mit dem Kino.